メイン画像:Ars Electronica / Robert Bauernhansl

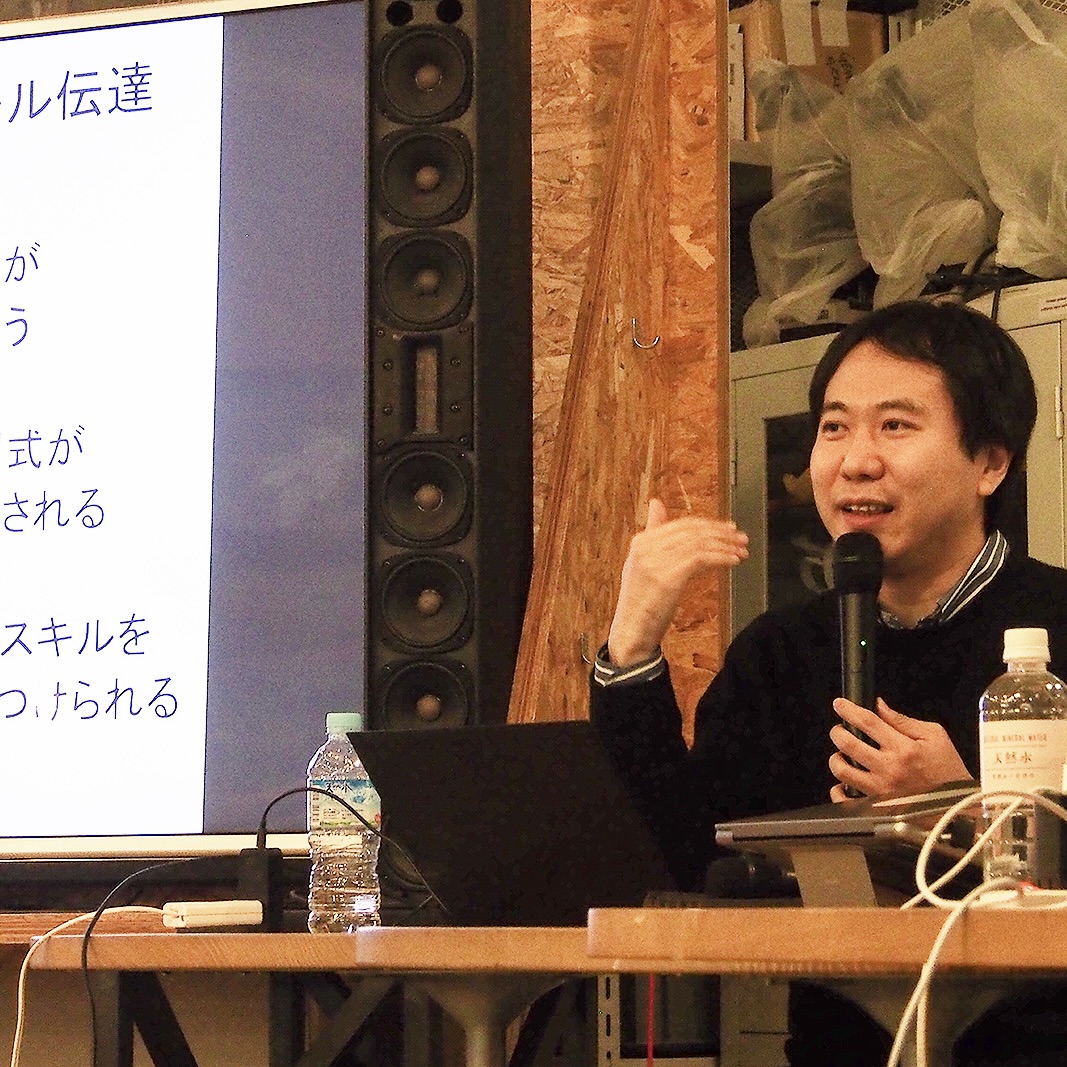

オーストリアのリンツを拠点とする文化機関「アルスエレクトロニカ」。その研究開発部門である「アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ」の共同代表・芸術監督を務めるのが、アーティスト、キュレーター、リサーチャーの小川秀明だ。

小川はアルスエレクトロニカと事業連携協定を結ぶ東京都の施設「シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT](以下、CCBT)」のクリエイティブディレクターや、『札幌国際芸術祭2024』のディレクターなども担当し、アートとテクノロジー、そして都市や市民との関わりを通じて、未来を考える数多の取り組みを実践してきた。

今回、そんなメディアアートの先進的な事例に造詣の深い小川に、リンツ、東京、札幌における具体事例を取り上げながら、日本と欧州それぞれのクリエイティブな都市のあり方やメディアアートと社会の関係性、そしてその未来について語ってもらった。

「文化インフラ」という稀有な役割

―まず、小川さんが所属するアルスエレクトロニカとはどういった組織なのか、あらためて教えてもらえますか?

小川:アルスエレクトロニカは、オーストリアのリンツが保有するパブリックカンパニー、つまり公共の文化機関です。掲げている標語は「アート・テクノロジー・ソサエティ」。市民に対してアートや未来の視点を還元するという社会的なミッションを持っています。

じつは、アルスエレクトロニカの施設は水道局の並びに位置づけられています。水道局は蛇口をひねると良質な水が出てくるという「生活インフラ」を担っていますが、アルスエレクトロニカは蛇口をひねると未来が出てくるような「文化インフラ」を提供する機関です。「文化インフラ」という発想自体、日本ではあまり耳にしませんよね。

2007年からオーストリア・リンツを拠点に活動。アートとテクノロジーの公共の文化機関として知られるアルスエレクトロニカにて、アーティスト、キュレーター、リサーチャーとして活躍。現在は、同機関の研究開発部門であるアルスエレクトロニカ・フューチャーラボの共同代表を務めている。アートを触媒に、未来をプロトタイプするプロジェクトや、市民参加型コミュニティーの創造、次世代の文化・教育プログラムの実践など、領域横断型の国際プロジェクトを数多く手がける

―たしかに日本では、文化はあくまで余分な嗜好品というイメージが強いと感じます。

小川:私もリンツに来たとき衝撃を受けました。アルスエレクトロニカ自体は今年で45周年になります。1979年に『アルスエレクトロニカ・フェスティバル』としてスタートし、1987年には「プリ・アルスエレクトロニカ」というグローバルアワードを創設。また1996年から「アルスエレクトロニカ・センター」というミュージアムが設立され、同年に僕が共同代表を務める「アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ」が立ち上がりました。

このように先端メディアの表現を生み出し、社会の仕組みをどう変容させていくのかをつねに追い求め、文化インフラを生態系化させてきたのがアルスエレクトロニカの生い立ちです。

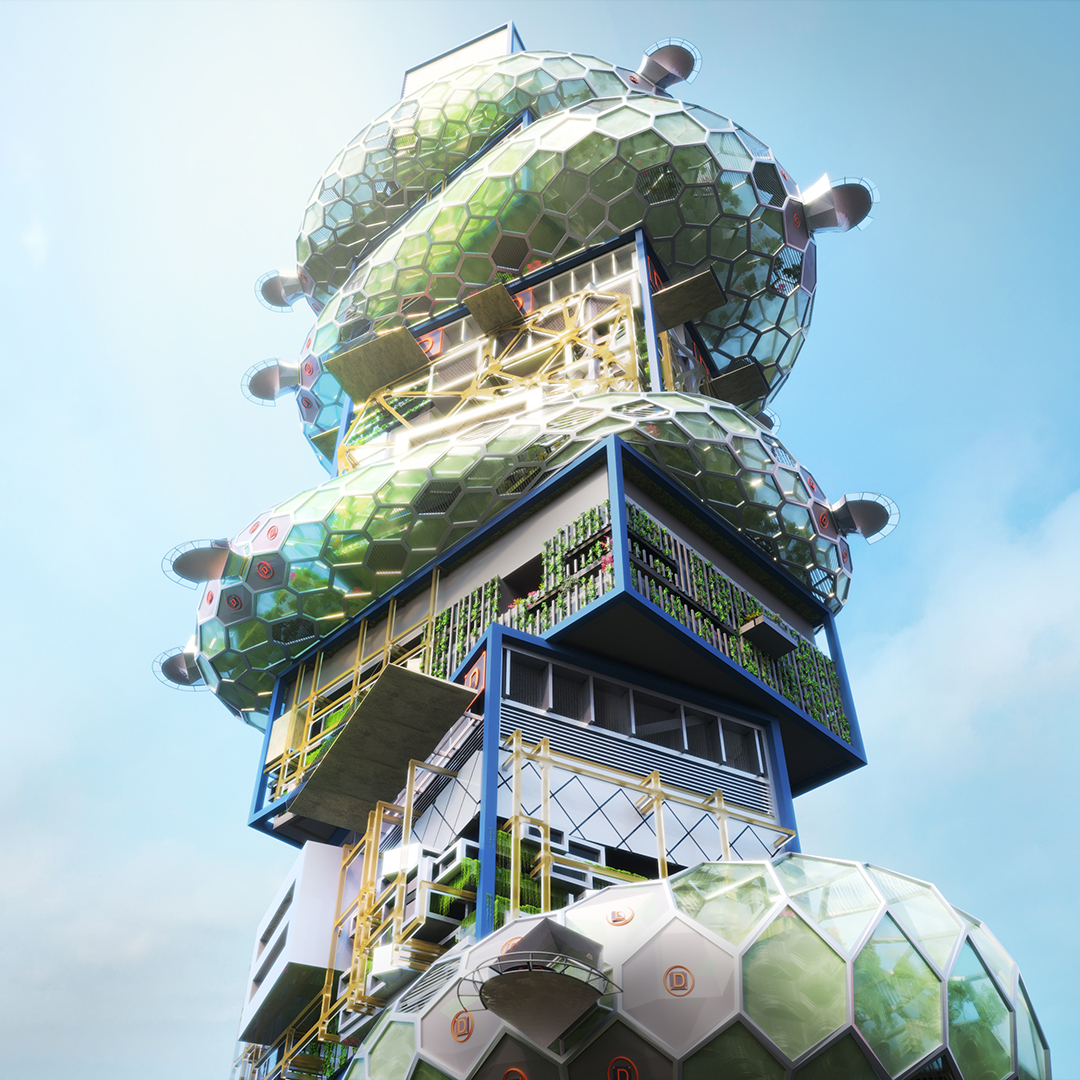

『アルスエレクトロニカ・フェスティバル2023』。2024年は9月4〜8日に開催予定

―なるほど。これまでのプロジェクトのなかで印象に残っているものはありますか?

小川:あげるときりがないですが、フューチャーラボが2012年のフェスティバルでお披露目した世界初のドローンショーは印象的でした。アルスエレクトロニカ・センターのとなりにある駐車場で実施した試験フライトで、49機編隊のドローンが離陸する瞬間をよく覚えています。

いまだと考えられませんが、当時はドローンを制約する法律や規制もありませんでした。そうしたなかで文化機関がいち早く、この社会実験を、アートを介して行なったということは、かなり先見的な「未来の実験」だったと思います。

「49 quadrocopter in outdoor-formation-flight」

アルスエレクトロニカはなぜリンツに誕生したか

―世界初というのは驚きです。一方で、なぜリンツには最先端のアートやテクノロジーを受け入れられる土壌があったのでしょう?

小川:リンツの両サイドには2つの古都があります。東には文化都市である首都ウィーン、西にはモーツァルトを輩出した音楽の都ザルツブルク。その中間に位置するリンツは人口20万人ほどの小さな都市で、主な産業は鉄鋼や化学でした。そうした製造業の変容が加速度的に進むなか、リンツの未来を描くべく、市民の創造性に賭けて誕生したのがアルスエレクトロニカです。

また、リンツは「ユネスコ創造都市・メディアアーツ分野加盟都市」に認定されています。メディアアートを創造戦略の核に据え、未来志向を育んでいくのが街としての根本的なアイデンティティになっているから、ブレないのだと思います。

―そうやってリンツは独自のアイデンティティを模索してきたんですね。メディアアートを発信していくなかでリンツの都市空間に変化はありましたか?

小川:目に見える変化というよりも、圧倒的に変わったのは「教育」です。2022年には「オーストリアデジタル科学研究所(IDSA)」というデジタルテクノロジーを専門とする公立大学がリンツで認可されました。リンツが選ばれたのはアルスエレクトロニカの存在も大きな要因の一つです。

また大学だけでなく、子どもたちも園児のころから遠足で毎年アルスエレクトロニカに来てくれるんです。都市に最大のインパクトを与えるのはやはり教育だと思います。こうしたリンツの事例は、私が今年ディレクターを担当した『札幌国際芸術祭2024(以下、SIAF2024)』でも取り入れました。

リンツ、東京、札幌。テクノロジーを「体験化」する街とアート

―教育は長い目で見ると社会を変える大きな推進力になりそうですね。ちょうど『SIAF2024』の事例も出ましたが、小川さんは東京都の拠点である「シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT](以下、CCBT)」のクリエイティブディレクターも務めています。リンツと比較して、東京や札幌の創造性をどう見ていますか?

小川:リンツ、東京、札幌にはそれぞれ特徴があります。第一に、先ほどお伝えしたように、オーストリアと日本では「文化インフラ」という発想が異なる。そのため僕が東京と札幌でやっているのは、まず行政の人たちに文化の重要性を知ってもらうことです。市民のリテラシーやクリエイティビティを未来志向に変化させていくことを目指しています。

もちろんオーストリアと日本では考え方が違うので、リンツ同様にはいきませんが、東京や札幌というユニットのなかに何をどう仕かけていくか、行政の方々と話し合いながら実践しています。

「シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]ダイジェストムービー2022」

小川:第二に、都市の規模が異なることです。東京は文化拠点が分散しており、街が大きすぎるのでCCBTでは別の戦略をとっています。たとえば東京という巨大都市のなかのDNAを一つだけ組み替えるように、渋谷にあるビルの一角をCCBT——アートとデジタルテクノロジーを通じて、人々の創造性を社会に発揮するための活動拠点——に変えるなど「マイクロ創造エンジン」づくりから始めています。

一方、札幌は東京のように拠点が分散していません。リンツと同じく、中心部では多くのものにヒューマンスケールでアクセスできる。僕が『SIAF2024』で試みたのは、街の文化機能を生態系化することです。『SIAF』は3年ごとに開催されるので、札幌市全体のムードを設計するための「創造エンジン」として芸術祭を活用しながら新しい要素を醸成していきました。

―逆に東京と札幌で共通点はありますか?

小川:共通した施策という点では、都市部に「実験区」を展開していることですね。札幌では、雪まつり会場に良品計画の自動運転モビリティを配置したり、モエレ沼公園で参加者がアイデアを出し合って新しい競技をつくり、その競技で実際に遊ぶ「未来の札幌の運動会」を開催したりしました。

東京でもVRやARを駆使して渋谷の街中に介入しつつあります。これらはリンツと同様、都市を未来の実験区として開放する営みなんです。

―それぞれに相違点と共通点があるんですね。では、小川さんはメディアアートと都市の関係をどうとらえていますか?

小川:そもそもメディアアートの強みは、みんなでテクノロジーという共通のテーマに向き合えることです。最近ではAIが話題ですが、デジタルテクノロジーは目に見えないにもかかわらず生活のなかに取り込まれていくので、皆の関心が高い領域です。

そのうえで今後キーになるのは、テクノロジーについて知識として知っているというだけではなく、それを「生」で体験しているかどうか。そこで街が必要不可欠になります。街の最大の魅力の一つは、いろんなものごとを「体験化」できる点にあるからです。

―先ほどの実験区の話にもつながりますね。

小川:これからのアートは、世の中の多様なものを注意深く観察したり、時間をかけて検証したり、そのあいだで合意形成を促したりする役割をより強く担っていくはずです。生活における装飾的な側面だけではなく、アートを通じた新たな意味や対話の創造がいまの時代に期待されていると感じます。

よくできたフェイクニュースが蔓延する時代だからこそ、何を信じて自身の拠り所とするかが問われている。その点アートを見ることで得られるのは、情報ではなくリアルな経験なので、街の体験と通じ合う部分があると思っています。

クリエイティブなプロセスが、選択可能な「複数形の未来」を提示する

―テクノロジーに加えてアートが社会実装されれば、都市の未来像が見えてきそうですね。

小川:アーティストたちがつくれるのは選択可能な未来の物語です。ユートピアであれディストピアであれ、主観的な未来の選択肢をサービスや製品とは異なるかたちで創作しています。このプロセスがあるのとないのでは大きく違います。

僕自身SFにすごく影響を受けてきましたが、それらの作品を通して皆で議論することで、多様な方向性の先を自分で構想できたり、未来をリライトできたりする可能性だってある。スペキュラティブな思考からクリティカルな問いまで、アーティストはいろいろな「複数形の未来」を具現化し、体験として提示してくれるわけです。

都市に関しても再開発などの課題を議論していく際に、科学的な検証だけでなく、いわゆるアートシンキングのようなプロセスを導入することによって、それが社会的な問いに拡張されると思います。

―たしかにSF小説や映画をイメージするとすごく腑に落ちます。また、アートシンキングという概念も知られるようになりましたが、アート領域のものごとを企業のサービスやビジネスに落とし込む際に意識していることはありますか?

小川:今後イノベーティブな企業において、経営者から従業員まで、クリエイティブなプロセスを踏むことの価値が如実に上がっていくのではないでしょうか。成功している企業の多くは創造的で自由な領域を許容していると感じます。

アルスエレクトロニカ・フューチャーラボも企業のパートナーに指名されることが増えています。僕らがそこで行なっているのは、リサーチや戦略策定にアーティスティックなプロセスを組み込み、手で触れられる複数形の未来のプロトタイプを構築すること。

企業が構想する戦略のなかに、余白を生み出し、未来、社会に開いていくことは、アルスエレクトロニカのミッションにも合致していますし、僕らとしても貴重な経験となります。

―アートや教育といった文化自体がビジネスを拡大する機会としてますます注目されていきそうです。最後にこれまでの話を踏まえて、メディアアートやアートの社会実践といった視点で現在注目している都市があれば教えてください。

小川:ボストンは面白いことをやっていると思います。芸術家が地域に滞在するアーティスト・イン・レジデンスのように、政府や行政の組織にアーティストを組み込んだ施策を取り入れているんです。市民に関わる社会的な課題をしっかりと知覚化したり、参加可能な議論に開いたりしていく際に、アーティストの力は有効に働きます。

「Boston Artists-in-Residence(AIR Program)」

小川:ただ、ボストンに限らずどの街もアーティスティックな仕組みを取り入れ始めていています。総じて「街」というもの自体が現在進行形のユニークな社会実験だとも思います。

いくら情報があふれた現代社会でも、自分が住む街のリアリティは本質的に信じられますよね。逆に言えば、これからの時代に対して柔軟であるためには、街がいまどのように変容しつつあるのか、世界の街ではどんな創造的な取り組みがなされているのかを見てみると良いのではないでしょうか。

―テクノロジーが実装される社会になればなるほど、アートや都市のもたらすリアルな体験が重要になっていくというのは、逆説的でとても興味深いと感じます。本日はありがとうございました。

(取材協力:札幌国際芸術祭実行委員会)

ゲストプロフィール

-

小川秀明(おがわひであき)

小川秀明(おがわひであき)

2007年からオーストリア・リンツを拠点に活動。アートとテクノロジーの公共の文化機関として知られるアルスエレクトロニカにて、アーティスト、キュレーター、リサーチャーとして活躍。現在は、同機関の研究開発部門であるアルスエレクトロニカ・フューチャーラボの共同代表を務めている。アートを触媒に、未来をプロトタイプするプロジェクトや、市民参加型コミュニティーの創造、次世代の文化・教育プログラムの実践など、領域横断型の国際プロジェクトを数多く手がける。

Co-created by

-

中島晴矢

アーティスト、ライター

中島晴矢

アーティスト、ライター

現代美術、文筆、ラップなど、インディペンデントとして多様な場やヒトと関わりながら領域横断的な活動を展開。美学校「現代アートの勝手口」講師。主な個展に『東京を鼻から吸って踊れ』(gallery αM、2019年-2020年)、キュレーションに『SURVIBIA!!』(NEWTOWN、2018年)、グループ展に『TOKYO2021』(TODA BUILDING、2019年)、アルバムに『From Insect Cage』(Stag Beat、2016年)、著書に『オイル・オン・タウンスケープ』(論創社、2022年)など。

- 中島晴矢|Haruya NAKAJIMA: https://haruyanakajima.com/

Tag

Share

Discussion

Index

Index

Archives

Recommend

Recommend

Recommend

Recommend

Recommend

-

{ Special }

境界を越えて

境界を越えて

境界を越えて

-

{ Community }

メタバースを経済活動の場に。クリエイター主体のあり方をセカンドライフ研究の第一人者に聞く

メタバースを経済活動の場に。クリエイター主体のあり方をセカンドライフ研究の第一人者に聞く

メタバースを経済活動の場に。クリエイター主体のあり方をセカンドライフ研究の第一人者に聞く

-

{ Community }

DOMMUNE・宇川直宏が語る「メタバース=サード・サマー・オブ・ラブ」論。仮想空間において「体験」はどう進化する?

DOMMUNE・宇川直宏が語る「メタバース=サード・サマー・オブ・ラブ」論。仮想空間において「体験」はどう進化する?

DOMMUNE・宇川直宏が語る「メタバース=サード・サマー・オブ・ラブ」論。仮想空間において「体験」はどう進化する?

-

{ Community }

早川書房編集者・一ノ瀬翔太が選ぶ、30年後の未来を予測するためのSF小説5冊

早川書房編集者・一ノ瀬翔太が選ぶ、30年後の未来を予測するためのSF小説5冊

早川書房編集者・一ノ瀬翔太が選ぶ、30年後の未来を予測するためのSF小説5冊

Hot topics

Hot topics

Hot topics

Hot topics

Hot topics

-

{ Community }

香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来

香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来

香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来

-

{ Community }

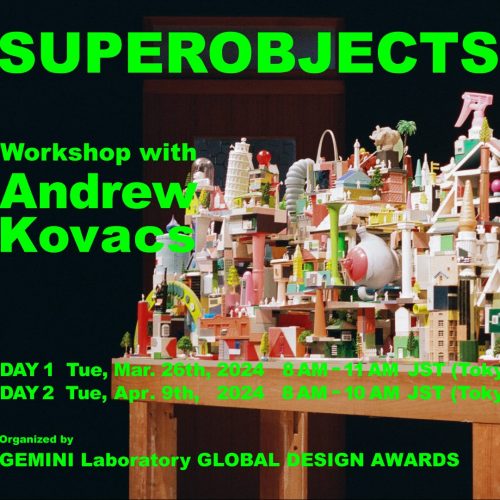

安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性

安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性

安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性

-

{ Community }

歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光

歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光

歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光

-

{ Community }

聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?

聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?

聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?

-

{ Community }

XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現

XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現

XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現

-

{ Community }

エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法

エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法

エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法

-

{ Community }

「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像

「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像

「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像

Special

Special

Special

Special

Special

Featured articles spun from unique perspectives.

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

“mirror world”... What Is

“mirror world”... What Is

“mirror world”... What Is

“mirror world”... What Is

“mirror world”...

PROJECT GEMINIとは?

TOPPANが提唱するミラーワールドの形。

Go Down

Go Down

Go Down

Go Down

Go Down

The Rabbit

The Rabbit

The Rabbit

The Rabbit

The Rabbit

Hole!

Hole!

Hole!

Hole!

Hole!

不思議の国へようこそ!あなたもPROJECT GEMINIに参加しませんか?