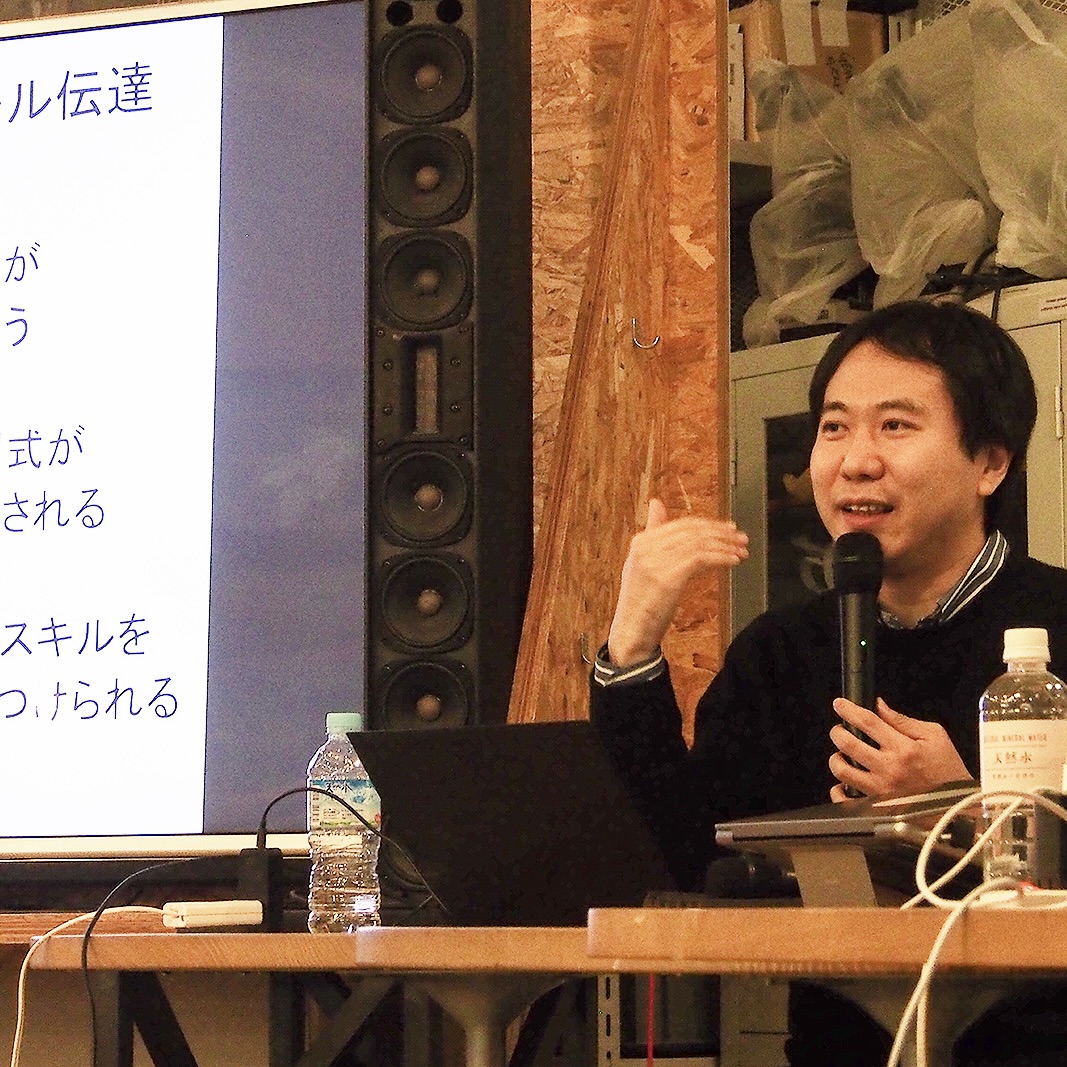

GEMINI Laboratoryでは、職種の垣根を超えてさまざまなアーティストやクリエイター、研究者、ビジネスパーソンが集い、2022年12月より4ヶ月にわたり、各回ゲストによるトークとグループワークを通じて未来のサービスアイデアについて検討を重ねてきた。今回のvol.4では、Meetup season1の最終回として、「都市・空間」「文化・伝統」「人・アバター」という3つのテーマに分かれ、計6チームがミラーワールド時代におけるサービスアイデアを、プレスリリースというかたちに落とし込み、発表を行った。ファンタジーにとどまるのではなく、ユーザーや社会環境への影響を想定し、実用化まで構想することが、当ラボにとって着実な一歩となったに違いない。

そして、今回の講評ゲストには、各チームのプロトタイピングに並走してきたメンターの面々に加え「知財図鑑」の共同代表で、編集長を務める荒井亮氏を迎えた。「知財図鑑」は、知財と事業を組み合わせ、アイデアを具現化する足掛かりをつくるクリエイティブ・メディアである。さまざまなバックグラウンドをもつ「知財ハンター」が多方面から知財を集め、妄想を通じてアイデアを膨らませて、テクノロジーの活用価値を高めながら、事業につなげるマッチングまでを行っている。

また、もう1名のゲストとして、VR/XRトレンドを編むWebメディア「Mogura VR News」副編集長の龍道悠汰氏を迎え、その専門的知見をもとに、アイデアをマッピングしながら講評を行った。

AIやVRなどの技術が溶け込む現代において、デジタルとフィジカルが相互作用するミラーワールドの未来を考察した参加クリエイターたちの妄想はどのようにうつったのだろうか。

講評参加メンター:

・荒井 亮(「知財図鑑」編集長)

・龍道 悠汰(「Mogura VR」副編集長)

・中村 健太郎(翻訳者、プログラマー)

・内藤 薫(株式会社CHAOSRU 代表)

・花形 慎(メディア・アーティスト)

モデレーター:

・西村真里子(株式会社HEART CATCH 代表)

【都市・空間】バーチャル空間がもたらす時間軸を超えた価値の交流

都市・空間チームは、その場所でしか味わえない抒情的な情報と記憶を結びつけて、VRの自由度を活用する発想や、持続可能な空間にするためのリペアの観点などから議論が進められていた。

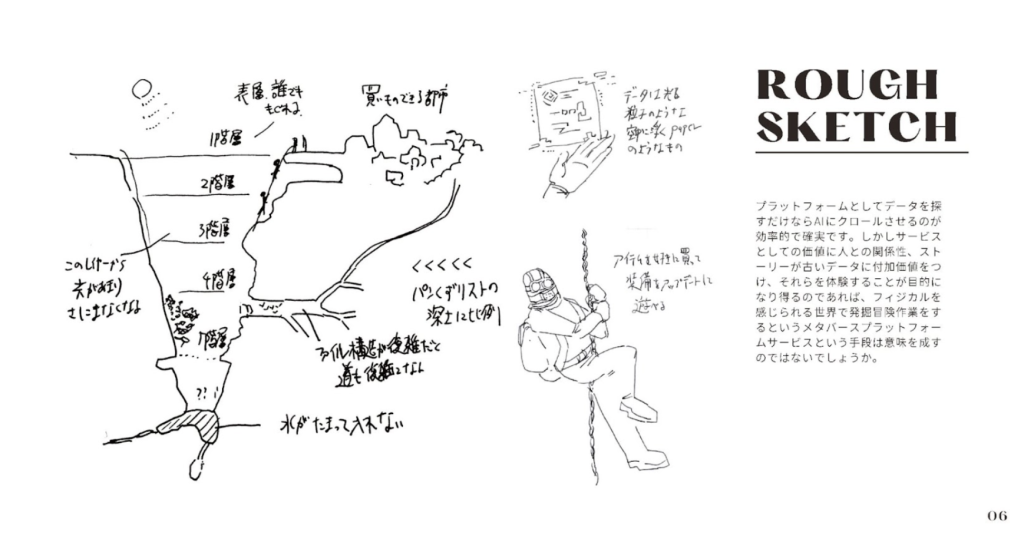

初めに発表されたアイデアは、劣化が許されず消去されていくデジタルデータの世界で、自分にとっての宝物を発掘しやり取りする「DATA MINER’S」だ。

この新たなマーケットプレイスの提案に対し、龍道は「データが古いことそのものに対する価値を考えたことがなかった。その価値担保を内側に入れるという試みは面白いですね」と新鮮な様子。

その価値づけは何によってもたらされるのか? という観点に対して、発表者の松本は「ツールとしての意味しかもたなかった古いデータに、アンティークのような付加価値がつく可能性があるのではないか」と述べた。

講評では、物語性とそれを適切にカスタマイズして発信できる能力がユーザーに求められるという見解が挙げられた。

荒井「ストーリーテリングの要素が重要になってきますね。同じjpegデータでも、どう語るかで相手にとっての価値が異なります」

内藤「そうですね。私もその意味づけの側面が大きいと感じました。このサービスで扱われる、ゴミのような存在のデータ、とはどのようなものをイメージされているのでしょうか?」

松本「例えば、作るだけ作って途中で閉じてしまったサービスのUIなどのパーツや、キャラクターの画像などを想定していました。個人に関わるデータの場合、プライバシーやセキュリティの担保が課題だと思います」

持ち主にとっては意味をなさないデータが、誰かにとっては価値があるかもしれない。そのような意味づけの転換が、ゲーム感覚で体験可能なバーチャル空間によって、新たな語り口を誘発するのかもしれない。

内藤は「やり取りするテキストが情緒的なメッセージというのが良いですね。伝達プロセスだけでなく、そのようなモードを演出してくれるきっかけになるのも印象的です」と、そのマインドセットや投稿される内容についても触れた。

また、扱う情報としてはオーディオデータとの親和性もあるのではないかという意見も挙がった。

花形「その場所の音をマッピングするというのはどうでしょう。今後ますます位置情報の精度が高まっていく中で、何cmというレベルで区別して情報を紐付けられるようになるかもしれない。すると、ユーザーの投稿によってランドマークの単位が詳細になり、名もなき場所の言語化が進んでいくと思います」

荒井「オーディオメタバース*の試みでは、リアルとフィジカルで音楽体験を共有するという場は既に提供され始めていますね。偶然の出会いというポイントも良いと思いました」

*Audio Metaverse…「Sekai Camera」を発表した井口尊仁率いる、「Dabel」をはじめとする音声ベースのソーシャルプラットフォームを開発する世界初オーディオメタバース企業。https://audiometaverse.com/jp/audio-metaverse-jp/

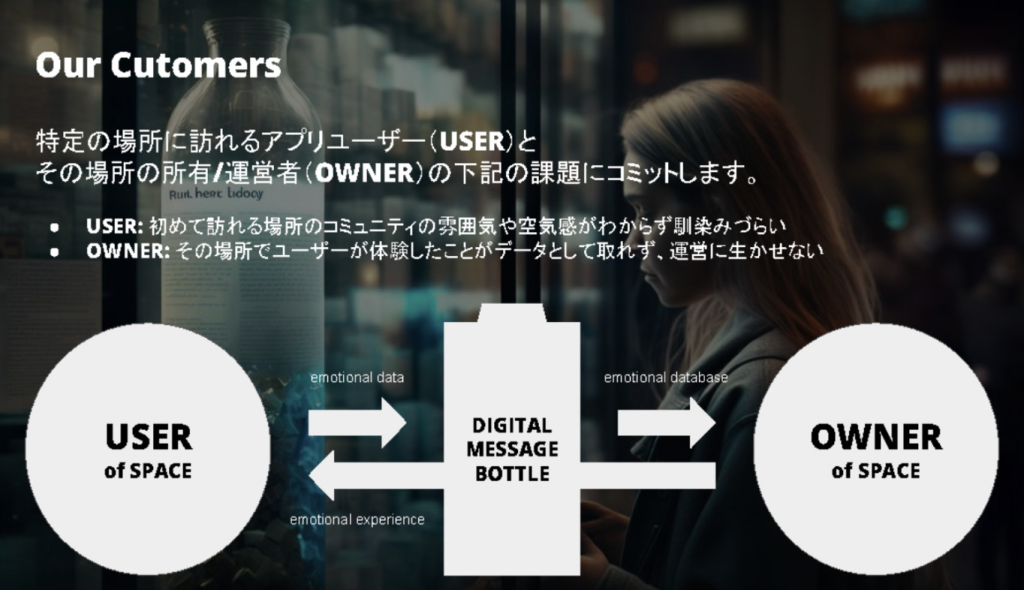

このプラットフォーム内で紡がれたテキスト情報は、施設運営者にとっての定性的なフィードバックとなり、マップアプリのスコアでは得られない生の声を反映することができる。リアルとフィジカルの場を超えた交流が生まれ、相互に空間の魅力を増すことができるサービスは、あらゆる層にとって親しみやすく、バーチャル空間活用への間口を広げる存在にもなり得るだろう。

【文化・伝統】過去を復元し、新たな伝統を創出する

次に発表のターンが移ったのは、文化・伝統をテーマにした2チーム。vol.3の東京藝術大学・宮廻正明名誉教授のトークにも挙がった「文化財の保存と活用の両立」という観点にもインスピレーションを受けながら、ミラーワールド時代の文化の継承について思考が巡らされていった。

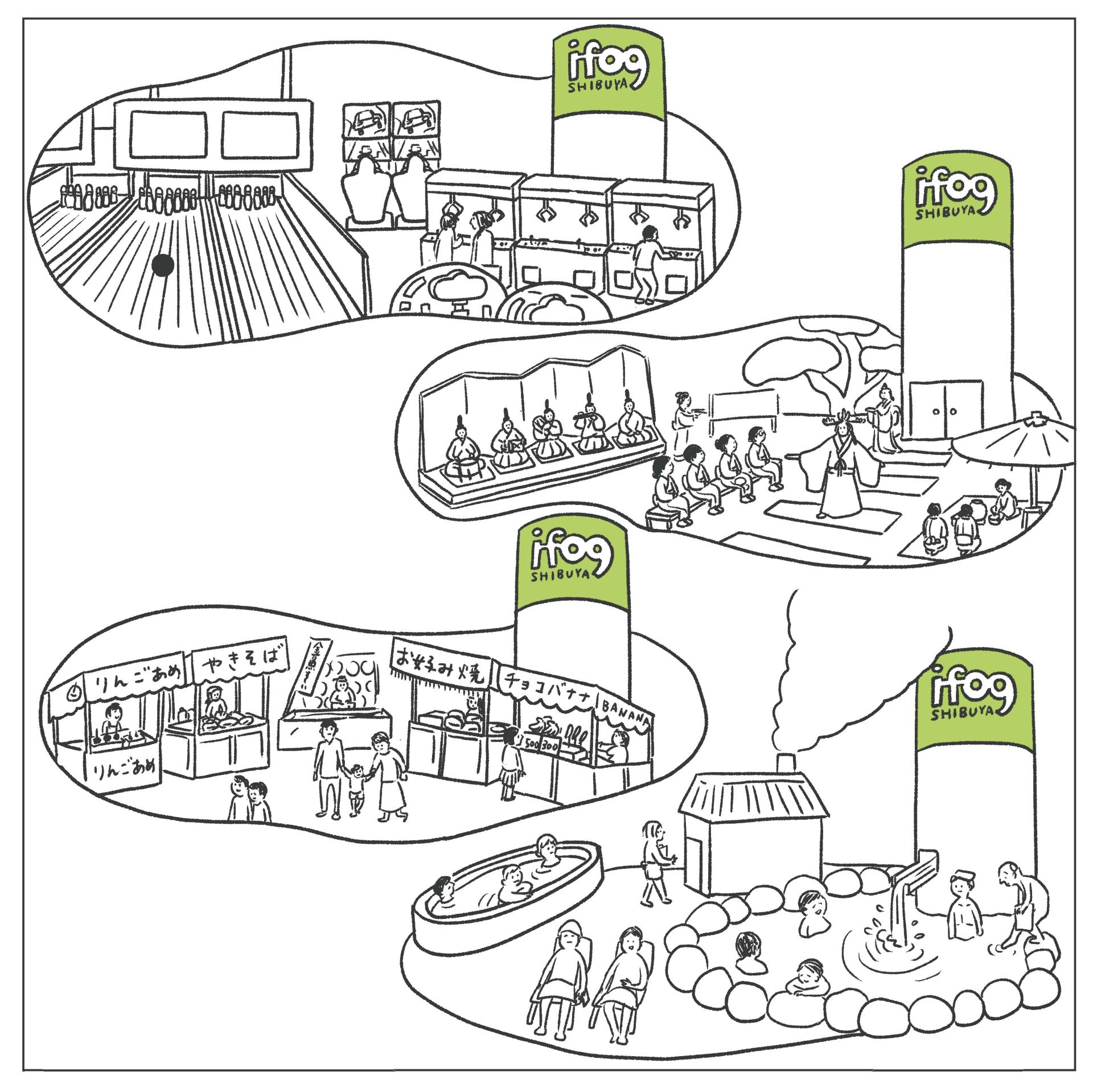

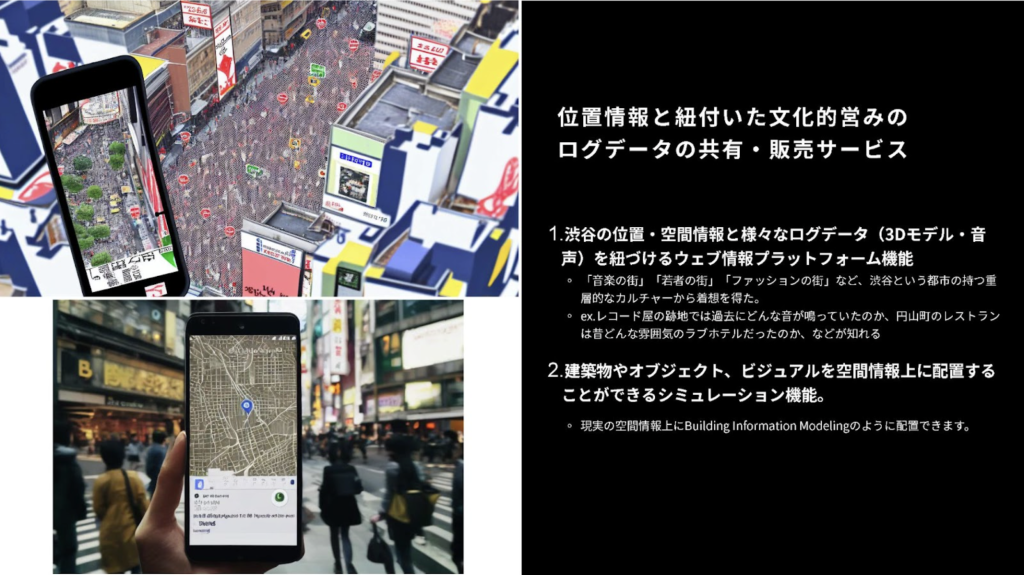

今回の会場であるFabCafe Tokyoも位置する渋谷のカオスティックで重層的な街の様相に着目した「IF09(イフマルキュー)」というアイデアでは、街が目まぐるしく変化する中で、なくなってしまう歴史や店舗がもし残っていたら? という「もしも」の発想でパラレルワールドをつくり出し、アースダイバーを可能にするシュミレーションサービスが提案された。

講評では、空間と時間を紐づけて管理しようとする欲求や、建築物などの3D情報を復元する技術やその意義について話が展開していった。

中村「都市空間チームでの議論の内容ともリンクしている気がします。建物がなくなると、記憶がなくなるという感覚には共感します」

龍道「なぜ我々は空間と時間を紐づけたがるのだろう、と改めて考え直すきっかけになりました。空間は移動手段や通信手段によって縮尺が縮まった感じがするけれど、時間は性質が異なるからなかなか難しい。空間と時間を紐づけて可視化するサービスの事例を挙げるならば「東京時層地図」という東京の変遷をタイムスリップして見ることができるアプリがあります。「IF09」で提案しているようなシュミレーションとなると、どれくらいの規模を巻き込むのかという点が肝だと思います」

発表者の瀧原は、このアイデアが文化財を保存することそのものに対する意識改革につながるのではないかと語る。「文化財を残すために保護するという守りの姿勢から、積極的に楽しめるコンテンツを新たに生む装置としてデジタルを活用することで、総合的に文化財の保存価値も上がるのではないでしょうか」

また、さまざまな都市の可能性をバーチャル上でシュミレートできることで、都市開発にも一役買うのではないか? との問いかけに対しては、ミニマムなコスト感でトライアンドエラーできる手軽さへの魅力に言及された。

瀧原「ただし、バーチャル空間における実験性の良いところは、必ずしも経済的な価値判断に巻き込まれずに、スモールスタートであらゆる可能性を試せるというところにあると考えています」

中村「トップダウンで計画を実行するのではなく、ボトムアップで得られたものを吸い上げて都市をつくり上げるという動きに寄与する可能性はあると思いますね」

過去の歴史をアーカイブする際に、現代を生きる人々によって新たに価値が見出されることもあれば、過去を生きた人々から学ぶべきところも大いにあるだろう。

中村「「フォレンジック・アーキテクチャ」というロンドンの調査機関は、パレスチナ問題における爆撃事件を、その当時にスマートフォンなどで撮影された写真を素材にモーフィングで再構成し、証拠として国際法廷に出すなどの活動を行っています。過去に残された写真の蓄積量に応じて3Dデータで都市が復元されるというしくみにすれば、残るべきものが残るのかもしれません」

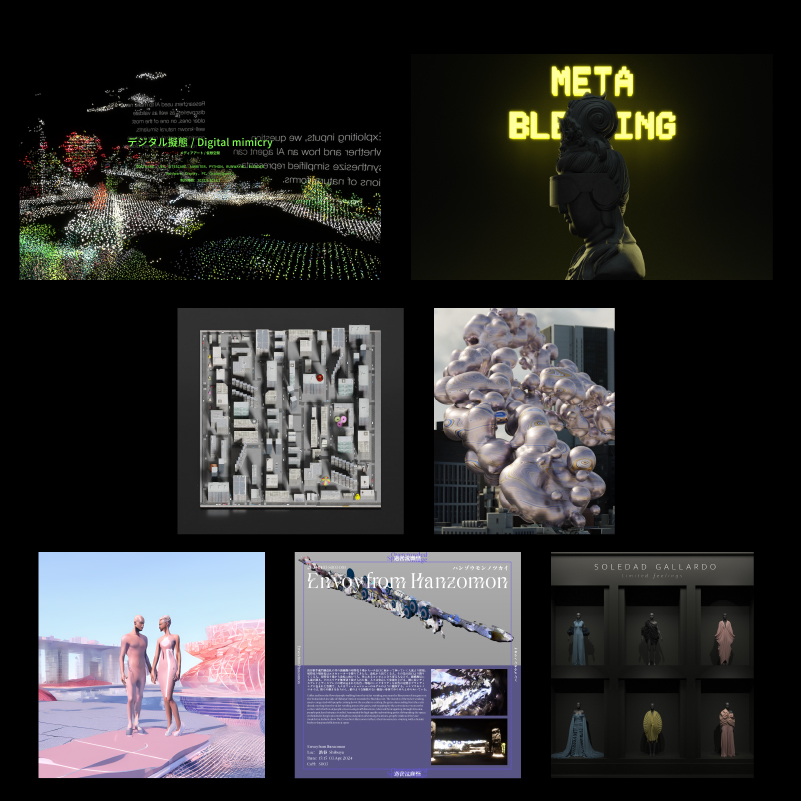

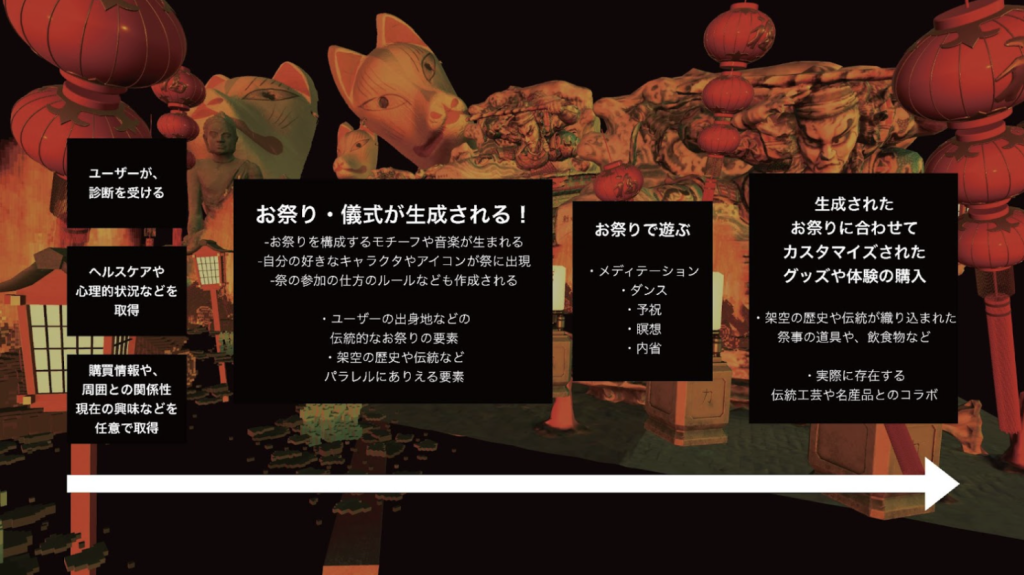

過去の事件やイベントといった単発的な事象を復元できる技術が存在する中で、その継承と発展の未来についても想像したくなる。次に文化伝統チームから発表された「あなた祭」は、祝祭のデジタルツインをテーマにした、カスタマイズ可能な祭・儀式ジェネレーターだ。

個人のフェチズムを具現化したものから、ヘルスケアの観点からユーザーにより良いと診断されたものまで、あらゆる祭り体験を生成することができる。このアイデアを受け、祭りという文化の歴史や、他者と醸成し共有する場へのデジタル介入について意見が飛び交った。

荒井「私の家族の地元である富山でとあるお盆祭りを体験した時に、もの悲しさがすごく印象的で、もう一度行きたいと思っています。でも、同時に物足りなさを感じた自分もいたんです。このサービスを用いれば、既存の祭りに自分の好きなテイストを盛り込むことができて良さそうですね」

西村「祭りの大きな特徴として、みんなでつくり上げるということがあると思います。それをいかに自分ごと化するかという課題と、カスタマイズという個人の趣味嗜好とのバランスについてはどう考えましたか?」

伊藤「チーム内での議論では、自分がつくった祭りをツアーで他の人にも体験してもらい、感覚を共有するなどの機能を考えました」

内藤「私は全く新しい祭りを生成するというよりは、既存の祭りを踏襲しつつも、それをベースにいじってみることで、現実世界の祭りのアップデートにも作用すると良いと思いました」

荒井「将来は「お祭りデザイナー」という職種が生まれるかもしれないですね」

中村「vol.1のトークでご一緒したバーチャル建築家の番匠カンナさんが話題に出されていた、「特定の目的のためのVR空間」を想起させられました。「Text To Space*」で祭りに付随する参道や屋台も含めて生成できて、その中で楽しめるというのは、メタバースの技術活用と、エンターテインメントのちょうどいい中間点なのかもしれないですね」

*Text To Space…テキスト情報からバーチャル空間を生成することができるジェネラティブAIソリューション。コストを削減しながらあらゆるインタラクティブな体験を自動生成することが可能になる。

【人・アバター】AIの偶然性が拡張する、あったかもしれない自己と出会い

最後は人・アバターをテーマに2つのチームがプレゼンテーションを行った。バーチャル空間ならではの身体性のリアリティを用いてアイデアを展開した都市・空間、文化・伝統チームに対して、ミラーワールドにおけるアバターによって変容する自己や人間関係の形成など、内面的な部分を深掘り、サービスアイデアを打ち出した。

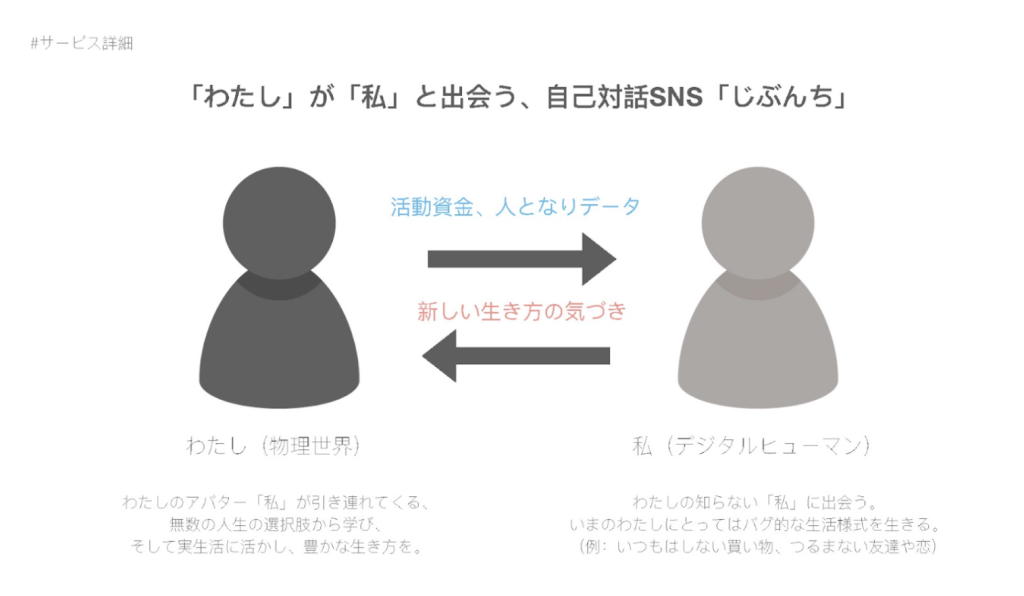

まずひとつめの「じぶんち」というアイデアは、まさに「SNS疲れ」といわれるように他者の承認欲求が溢れるSNSとともに過ごす毎日の中で、自分を見失ってしまうことへのペインが起点となっている。

そんな現代で自己を見つめ直せる「SNS(セルフソーシャルメディア)」として、フィジカルな「私」がデジタルヒューマンの「わたし」との対話を通じて、自分では気づけなかった自分に気づく機会を創出するのがこの提案だ。

デジタルヒューマンの「わたし」は、リアルな「私」が蓄積したFacebookなどのSNSや購買データをもとにパラレルワールドで人格を形成し、現実世界にも影響を及ぼしながら行動していく。メンターとして並走した花形も「デジタルヒューマンの自分に、Amazonで勝手に選んで買わせるというポイントが面白いと思っていて。自分の分身としてのアルゴリズムに積極的に身を任せるという行動変容を生み出している*」と、機能の斬新さに目を輝かせた。

*花形はvol.2のトークでも、「ギグワーカー」への批判に応答するかたちでアルゴリズムに積極的に身を委ねるという発想も肯定される側面があって良いのではないか、という考え方を提示していた。

荒井「いじめや孤独、あるいは介護などの家庭事情で拘束感をおぼえているような人たちに対しても活用できる可能性があると思います。自分の居場所を探すことができる、じぶん「家(ち)」としての使い方ですね。メタバースがもつ空間や時間の越境といった特性を発展させれば、世界中に自分の分身を散りばめておいて、その中から自分に適した居場所やコミュニティを見つけることができるかもしれません。そうすれば、社会課題に対してもアプローチでき、とても意義あるサービスになりそうです」

このサービスが生む面白さのひとつに、デジタルヒューマンとしての「わたし」が普段の自分では思いつかなかったような行動をし得るというハプニングがあるだろう。では、フィジカルとデジタルの自分の違いとは、いったいどこに生まれるのだろうか? 森は、「その差に着目しながら自己を深掘りしてみることで、リアルな自分が有する選択肢に気づくかもしれないですよね」と、改めて自己を客観視することの重要性を示した。

そして、最後に発表されたアイデアは、「InstantテンションHub」。メタバースの同時接続性に着目したというこのサービスは、ログイン時のユーザーのテンション(気分)に合った人々が集うデジタル空間を提供するという新しい方法で即時に友達・コミュニティを形成する。これによるメンタルケアや、VR産業への新規ユーザー獲得などの効果も目論んだ。

講評では、テンションをどのように診断するかという実装面と、テンションが同じ人々が集うことによってどのような化学反応が起きるのかについて議論がなされた。

龍道「友情関係は時間をかけて積み上げられていくという価値が通底している中で、それを逆転してインスタントにつくってみようというコンセプトが面白いと思いました。テンションが一致していれば、本来は事前に共有されているべきだったお互いの前提知識を気軽に教え合うことができ、そのコミュニケーションが自己理解・形成につながるかもしれませんね」

荒井は、「テンションが同じ人をどう分類するか? という点については「Empath」という音声認識・感情分析AIがあります。音声の抑揚や熱量を測定し、元気度という独自指標によって組織のメンタルヘルスや顧客からのフィードバック分析に活用されています」と、さっそく既存技術と掛け合わせた具現化の可能性を提示していた。

中村「ユーザーのテンションが揃っている空間で、その先にどのような体験を提供するのか、それをデザインできる可能性を感じました。ミラーワールド時代におけるメタバースの醍醐味は、このように技術によって可能になった空間の活用方法にこそあると、この4ヶ月間のMeetupで感じました」

筆者である私も含め、まだ「ミラーワールド」という概念には馴染みのない方も多いのではないだろうか。しかし、4ヶ月間に及んだこのMeetupの営みを眺め続けて、実はフィジカルとデジタルは常に相互作用をもたらしていたということを実感できた。つまり、このテーマは誰にとっても身近で、共通の話題となり得る。また、課題として提示されたサービスアイデアというアウトプットのかたちが、決して一過性ではなく、多様な立場の人々や、都市、文化とその背景を想定した持続可能なエコシステムをつくるという視座をもたらしてくれたように思う。今回の思考実験に関わったクリエイターや視聴者、運営陣らがGEMINI Laboratoryを通じて新たなストーリーを開拓してくれることは間違いないだろう。

Index

Index

Archives

Recommend

Recommend

Recommend

Recommend

Recommend

-

{ Special }

Web3をリードするゲーム、東南アジアにおけるその意味とは

Web3をリードするゲーム、東南アジアにおけるその意味とは

Web3をリードするゲーム、東南アジアにおけるその意味とは

-

{ Special }

メタバース:未来の建築家たちのためのプレイグラウンド

メタバース:未来の建築家たちのためのプレイグラウンド

メタバース:未来の建築家たちのためのプレイグラウンド

-

{ Special }

IF09(イフマルキュー)。IFの成長を遂げた渋谷マルチバース

IF09(イフマルキュー)。IFの成長を遂げた渋谷マルチバース

IF09(イフマルキュー)。IFの成長を遂げた渋谷マルチバース

-

{ Community }

NFTプロジェクト『新星ギャルバース』の媚びないギャルマインド。草野絵美&大平彩華に聞く

NFTプロジェクト『新星ギャルバース』の媚びないギャルマインド。草野絵美&大平彩華に聞く

NFTプロジェクト『新星ギャルバース』の媚びないギャルマインド。草野絵美&大平彩華に聞く

Hot topics

Hot topics

Hot topics

Hot topics

Hot topics

-

{ Community }

香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来

香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来

香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来

-

{ Community }

安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性

安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性

安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性

-

{ Community }

歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光

歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光

歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光

-

{ Community }

聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?

聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?

聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?

-

{ Community }

XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現

XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現

XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現

-

{ Community }

エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法

エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法

エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法

-

{ Community }

「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像

「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像

「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像

Special

Special

Special

Special

Special

Featured articles spun from unique perspectives.

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

“mirror world”... What Is

“mirror world”... What Is

“mirror world”... What Is

“mirror world”... What Is

“mirror world”...

PROJECT GEMINIとは?

TOPPANが提唱するミラーワールドの形。

Go Down

Go Down

Go Down

Go Down

Go Down

The Rabbit

The Rabbit

The Rabbit

The Rabbit

The Rabbit

Hole!

Hole!

Hole!

Hole!

Hole!

不思議の国へようこそ!あなたもPROJECT GEMINIに参加しませんか?