ロボットやアンドロイドは、人間の社会にどう関わってくるのか。劇作家・演出家の平田オリザが2007年より上演してきたロボット演劇・アンドロイド演劇の作品たちは、舞台上に最先端のロボットを登場させ、国内外で上演され話題になってきた。舞台上で生身の俳優とともに話し、動くロボットやアンドロイドに、観劇をした人からは「人間かと思った」との声もあがるほどだ。

ここ数年では生成AIなどの登場により、さらにテクノロジーと人間の共存に注目が集まっている。ロボットやアンドロイドが人間と共生する様子をさまざまな角度から描いてきた平田に、ロボット演劇を振り返りながら、人間とテクノロジーの付き合い方、そして、ロボットと人間の違いについて訊いた。

ロボット研究に欠けていた人文知の視点

─2007年からロボットやアンドロイドと演劇を行なっていますが、あらためてこのようなプロジェクトが生まれたきっかけについて教えてください。

平田:ロボット研究の第一人者である石黒浩先生、浅田稔先生と大阪大学で出会ったのがきっかけです。初めて彼らとお会いしたとき、僕は一つだけ質問を用意していました。

「僕がロボットと演劇をつくると、ロボットが持っていない能力をあたかも持っているかのように見せることができますが、いいですか?」と。そしたら浅田さんから「のぞむところだ」と返ってきました。

石黒さんからは「自分たちはアトムやガンダムやマジンガーZからロボット研究に進んだけれど、若いロボット研究者はいまあるロボット技術からしか発想しなくなっているから、もっと未来を見せてあげたいんだ」と言われて、それならばとプロジェクトに加わることにしたんです。

─平田さんが言った、持っていない能力を持っているかのように見せるとは?

平田:どうすれば「ロボットを人間らしく見せられるか」ということですね。そのため僕はロボットに演出を施していったんです。

平田:まず2分くらいの台本を用意し、ロボットに動きと台詞を入力し性能を確認しました。そして、その場でダメ出しをしたんです。プログラマーに「こことここの台詞を0.5秒あけてください」「ここで右手を30度あげてください」といった指示を出してもう一度動かした。

すると、そこにいた約20人のロボット研究者たちがため息をつくほど、ロボットの動きがナチュラルになったんです。

─演技指導はロボットにも通用したと。

平田:そう。でもそれは当たり前なんですよ。ロボット学者はロボットの性能を良くすれば人間に近づくと思っていましたが、演劇人は2500年も前から「人間はどうすれば人間らしく見えるか」を考えてきたので、人間でないものでも人間らしく見せることに長けているんです。

とくに僕の演出は具体的で、俳優に対しても「もっと楽しそうにしてください」とは言わずに「ここでこう動いてください」と指示することによって、人間性を見せていく。その方法がロボットを動かすプログラミングと相性が良かったんですね。

─具体的には、どのような動きがロボットを人間に近づけるのでしょう?

平田:「マイクロスリップ」と呼ぶのですが、無意識に行なわれる無駄な動きです。たとえば、机の上にあるコップを取るとき、一度机に手を置いたり、ほかのものに触ったりしてから取るというもの。認知心理学の一領域である「アフォーダンス」では、演技の上手い俳優は適度に無駄な動きを取り入れる、ということがわかってきているんです。

─無駄があるほうが、ナチュラルに見えると。

平田:そうです。ロボットがコップを取る場合、直線的にガシッとコップをつかむ動きになるので、子どもやお年寄りに怖がられてしまう。ロボット工学では、いかに速く正確であるかが求められるので、それは性能が良いということになりますが、「どうすればロボットが社会に入っていけるか」が考慮されていません。

ロボット/アンドロイド演劇を観た人は、何にリアルさを感じたか

─平田さんと石黒さんが出会い、さまざまなロボット演劇やアンドロイド演劇が生まれてきましたね。

平田:この10年、石黒さんが新しいロボットをつくっては「これでなにか試してもらえませんか?」と相談を持ってくる。そこで僕は、「石黒さんはどんな意図でこのロボットをつくったんだろう」と発想して演劇を行なってきました。

たとえば、機械が丸見えのスケルトンタイプのアンドロイドが生まれたときには、フランツ・カフカの小説『変身』をもとにした演劇にしました。主人公の男が朝起きたら虫になっていたのが『変身』ですが、そうではなくロボットになっていた……という話です。

男の両親は、そのロボットの動きや言葉によって、明らかに自分の息子だとわかる。それがロボットの関節の動きや台詞で表現できて、すごく上手くいきました。

─平田さんの演劇では、ロボットやアンドロイドが人間のように、または生きているように感じることがあります。見ている人はいったい何を「リアル」だと感じているのでしょう。

平田:いくつかの理由がありますが、まず、コンテクスト(文脈)ですね。たとえば、ロボットが夜中にいきなり「おはようございます」と言ったら壊れたのかなと思いますよね。でも、朝のとても良いタイミングで「おはようございます」と声をかけられたら、ロボットが自発的に喋っているように感じられる。

ロボット演劇が始まって以降、このように発話や動きに文脈が重なれば、性能が良く感じられるという大きな発見がありました。

もう一つは、間(ま)です。マイクロスリップと構造は似ていて、適度に静止してから動くとリアルに見える。これは人間もロボットも同じで、たくさんの情報をインプットすると処理をするのに時間がかかり、フリーズしてしまうからです。そもそもコンピューターは人間の脳に似せてつくられているので、両者の構造はそんなに変わらないんですよ。

―なるほど。

平田:実際にアンドロイド演劇でアメリカツアーをしたときに、初老のご夫婦が30分のお芝居を観終わって「アンドロイドを演じた俳優さん、上手かったね」と言われたんです。つまり人間だと思っていたんですね。30分間気づかれなかったことは、科学的にとても意味があることでした。

─それは印象的だった反応ですね。ほかにはどのような反応がありましたか?

平田:欧米からは反発も強かったですね。日本ではロボットはアトムやドラえもんやパーマンのように友達のような存在として描かれがちですが、欧米ではターミネーターやロボコップのように戦うキャラクターが多い。子どものころからの経験によって反応は違うと思います。

あと、映像でロボットを見るのと、舞台上で生身の役者と会話をするロボットを見るのでは、リアルさが桁違いなんですね。空間を共有したり、触れられたりする可能性があることに人間は共感するのだなと、演劇の力を再確認しました。

ロボットの社会実装とそのリスク

─ロボットやアンドロイドを人間のように見せる技術は、アート以外の領域でも活用できるのでしょうか?

平田:もちろんです。以前、人を案内するロボットを社会実装するために、ショッピングモールで実験を行なったことがあります。たとえば二人の男女が、案内図の前で「今日なにを食べようか?」と話しているところにロボットがスーッと寄ってくる。そのときにどの角度からどのタイミングで話しかけると人間をびっくりさせないかという実験です。

30パターンほど台本を書き、タイミングを演出し、まる二日くらいかけてモーションキャプチャーで撮り続けました。そして統計的に人間が安心する動線を割り出していったんです。

これもマイクロスリップに関連しますが、たとえば従来のロボット開発だと、最短距離で視界に入り「なにかお探しですか?」と声をかけるロボットをつくろうとする。けれど、それではダメで、ロボットが人間の視界に少し入ってから一度消えて、くるっと戻ってきて声をかけるほうが、比べものにならないほど人を安心させることができるんです。

─すごく上手なティッシュ配りの人は、そういう警戒させない動きを研究していると聞きます。

平田:そういうことです。その暗黙知をモーションキャプチャーなどで3D解析すると最適解が見つかる。アフォーダンスでも、漆塗り名人のはけの動きをずっとビデオに撮って3D解析をします。すると、3回に1回溜塗りをして、また15回に1回溜塗りが入る……といったことがわかってくる。それをそのまま機械に覚えさせると、明らかに再現性が高まるんです。

これからは、「匠の技術」や「天才」といわれていた動きの再現がいくらでも起こってくると思います。たとえばダンスは応用がしやすくて、ものすごく上手い人のステップを3D解析すると、なにが上手くて、なにが下手かがわかってきます。それを言語化さえできれば、素人の先生でも子どもにダンスを教えるのが上手になります。

しかし、こうした一流と呼ばれるものの解析が進めば進むほど、ほかの人が淘汰されてしまうリスクも生まれるでしょうね。

人間はテクノロジーによって価値を奪われるのか?

─リスクの話も出ましたが、今後ロボットやアンドロイドの存在が身近になっていくと、人間にどんな影響があると思いますか?

平田:少なくとも一時的には、人間にしかやれないことの価値が高くなり、一方で、ロボットがやることは効率化やコスト削減につながると思います。

演劇や映画の業界でいえば、たとえば役者の代替です。危険を伴うアクションシーンでロボットやアンドロイドがスタントマンを演じられるようになれば、俳優にかかる保険のコストなどを削減できる。そして20年、30年後、それがさらに進めば、すべてのキャストを人間で演じていることに、逆に価値が生まれるかもしれません。

─リスクについてはどうでしょう。「人間の仕事がテクノロジーによって奪われるのでは」という議論がよく起こりますよね。そういった不安に対して、人々はどう向き合うことができるでしょう。

平田:連帯と共感でしょうね。やはり労働組合はちゃんとつくらなければいけない。労働者が連帯していかないと、権力者の都合のいい精神論に押し流されて、自分たちの権利や価値を守れなくなってしまう。

ではなにが必要かというと、まずは教育。精神論ではなく技術をリテラシーとして身につけること。表面的な知識ではなく、思想として理解する力が必要です。そのうえで、権利や価値観を守る法制度の整備も重要になる。

―なるほど。

平田:そして、最後に対話です。現時点では答えを導くのが難しい問題なので、「皆で働かないという選択肢もある」と言う人もいれば、「でも働きたい」と言う人もいる。では全体の調和をどう取っていくのかというと、ちゃんと対話をしていくしかない。

そうなったとき、アーティストや哲学者や科学者の役割は非常に大きい。科学者や哲学者は対話の基礎になる根拠や言葉や伝える力を持っています。「ロボットが社会に入ってくるとこういうメリットがありますよ。でも、こういうデメリットもありますよ」ということを、自然科学と社会科学と人文学のそれぞれの立場できちんと説明しなきゃいけない。そして、アートはそれを可視化しやすいジャンルなんです。

─ハリウッドでは、映画制作におけるAIの利用制限を求めて、俳優や脚本家の労働組合によるストライキが起こりましたね。

平田:ハリウッドはまずCGが入ってきたときに無防備でしたね。エキストラの方たちが大量に廃業になってしまった。それを踏まえると、価値のある俳優に何億ドルも払って、ほかはCGになっていってもおかしくありません。IT社会は格差を助長しやすいんです。

それを経験したハリウッドの人たちは敏感に考えているのでストライキを起こす。一方で、日本はまだ無邪気すぎるといえるかもしれません。

平田オリザが考える、ロボットと人間の違い

─人間がロボットに仕事を奪われるのではないかという不安を抱える人がいる一方で、平田さんが最初につくれたロボット演劇『働く私』では、家事をする気力を失ってしまうロボットと人間の関係が描かれていました。ロボットやアンドロイドと、人間の違いはどこにあると思われますか?

平田:究極的にはないでしょうね。腕を切って血を出してみても、それは人工血液かもしれない。そして、人工血液で生きている人は人間ではないかというと、そうとは言い切れない。石黒さんはよく「人間とは何かを定義してくれれば、僕は工学者だからそのとおりにつくれます」と言います。

─ロボットと人間に構造としての違いはないといえるかもしれないですね。演劇でいえば、ロボットも俳優も、戸惑ったしぐさをしていても、実際に戸惑っているのかまったく別のことを考えているかは、外からは知ることができない。

平田:要するに「心」ってなんですか、という話ですね。僕と石黒さんはそれを「かつて心と呼ばれていたもの」と言っています。かつて神と呼ばれていたものがあったのと同じように、かつて心と呼ばれていたものはあるのだと思います。

ただ一つ、現時点でロボットと人間の違いがあるとすれば、ロボットやAIはいまにないものをつくるのはちょっと苦手です。まだ存在しないものをつくるというのは、人間に残された最後の領域かもしれません。

─演劇でロボットやアンドロイドを共存させていますが、平田さんとしては、ロボット演劇をつくり続ける一番のモチベーションはなんですか?

平田:初めてのこと、わからないことにトライしていることですね。ロボット演劇もアンドロイド演劇も、誰もやっていないことでしたから。

来年、日本の現代演劇を背負って立つといわれている作曲家の中堀海都さんとオペラをつくるんですが、30個くらいのスピーカーが平面だけでなく上下にも配置されていて音がヒュンと斜めに飛んだりする、最先端技術を使った立体音響なんです。僕は楽譜を見てもなんだかちっともわからないんですが、そんなオペラは世界で初めて。そうした新しいことをいつもやりたいんです。

演劇はいつだって、なにが起こるかわからない。何十年も演劇をつくっていますが、いまも初日はドキドキします。わからないから面白い。だからこそ、好きでずっと続けているんです。

ゲストプロフィール

-

平田オリザ(ひらたおりざ)

平田オリザ(ひらたおりざ)

1962年、東京都出身。劇作家・演出家・青年団主宰。2021年4月より芸術文化観光専門職大学学長。代表作に『東京ノート』『ソウル市民(三部作)』など。現代口語演劇理論を提唱するほか、演劇的手法を使ったリベラルアーツ教育、コミュニケーション教育などを実践

Co-created by

-

河野桃子

編集者、ライター

河野桃子

編集者、ライター

週刊誌、テレビ情報誌、専門誌などを経てフリーランスに。演劇やダンス公演のインタビュー、レポート、公演パンフレット制作を行なう。また、観劇のアクセシビリティについての取材や、各地の劇場・文化行政・芸術祭の広報、近年では、演劇によるネットワークづくりにも携わる。

- 関連リンク: https://x.com/momo_com

-

西田香織

フォトグラファー

Tag

Share

Discussion

Index

Index

Archives

Recommend

Recommend

Recommend

Recommend

Recommend

-

{ Community }

GEMINI Laboratoryによるドイツ展示体験会+トークをCIC Tokyoで開催。ライブ配信も

GEMINI Laboratoryによるドイツ展示体験会+トークをCIC Tokyoで開催。ライブ配信も

GEMINI Laboratoryによるドイツ展示体験会+トークをCIC Tokyoで開催。ライブ配信も

-

{ Special }

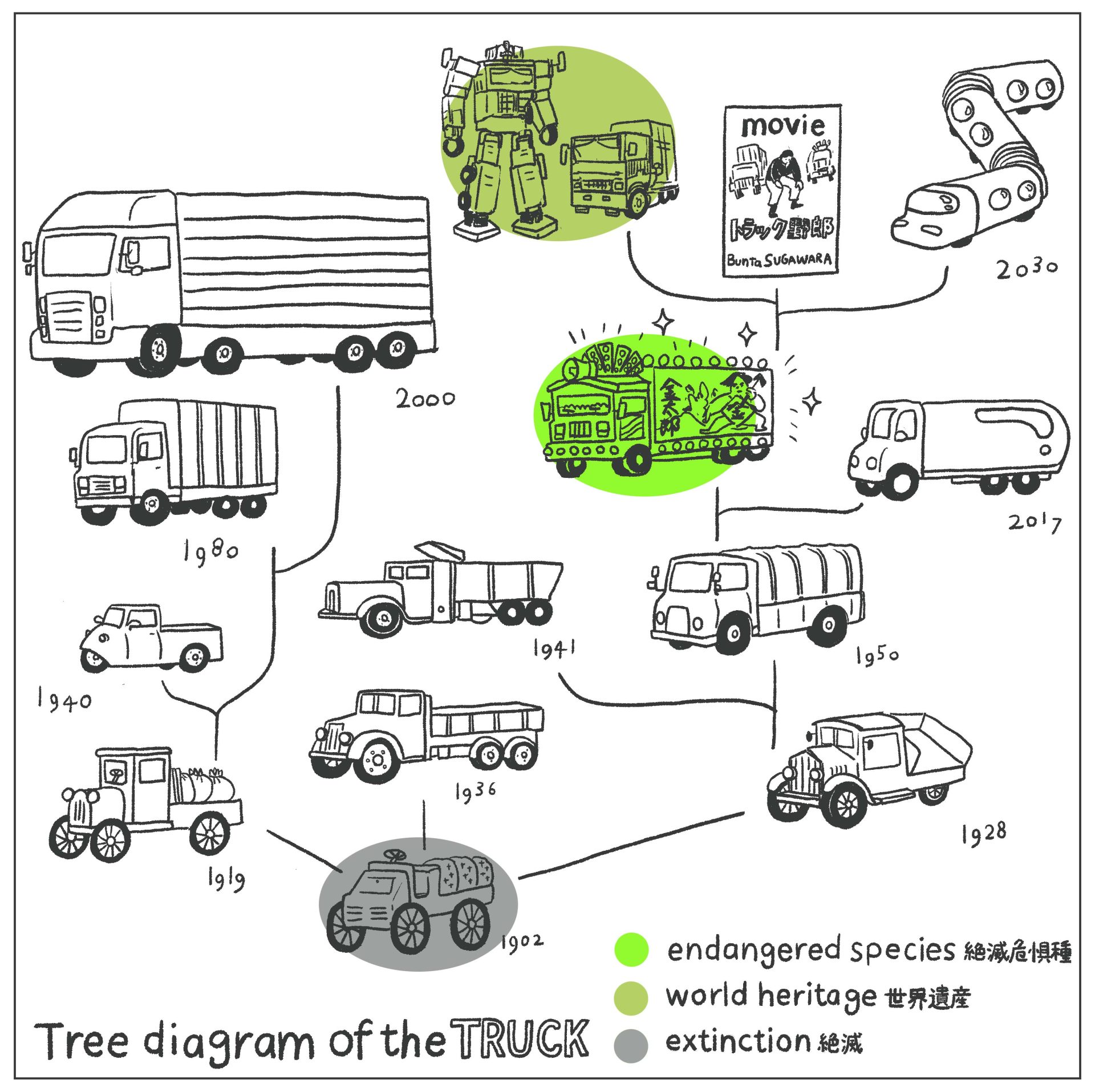

創造物の進化の樹形図ライブラリー

創造物の進化の樹形図ライブラリー

創造物の進化の樹形図ライブラリー

-

{ Community }

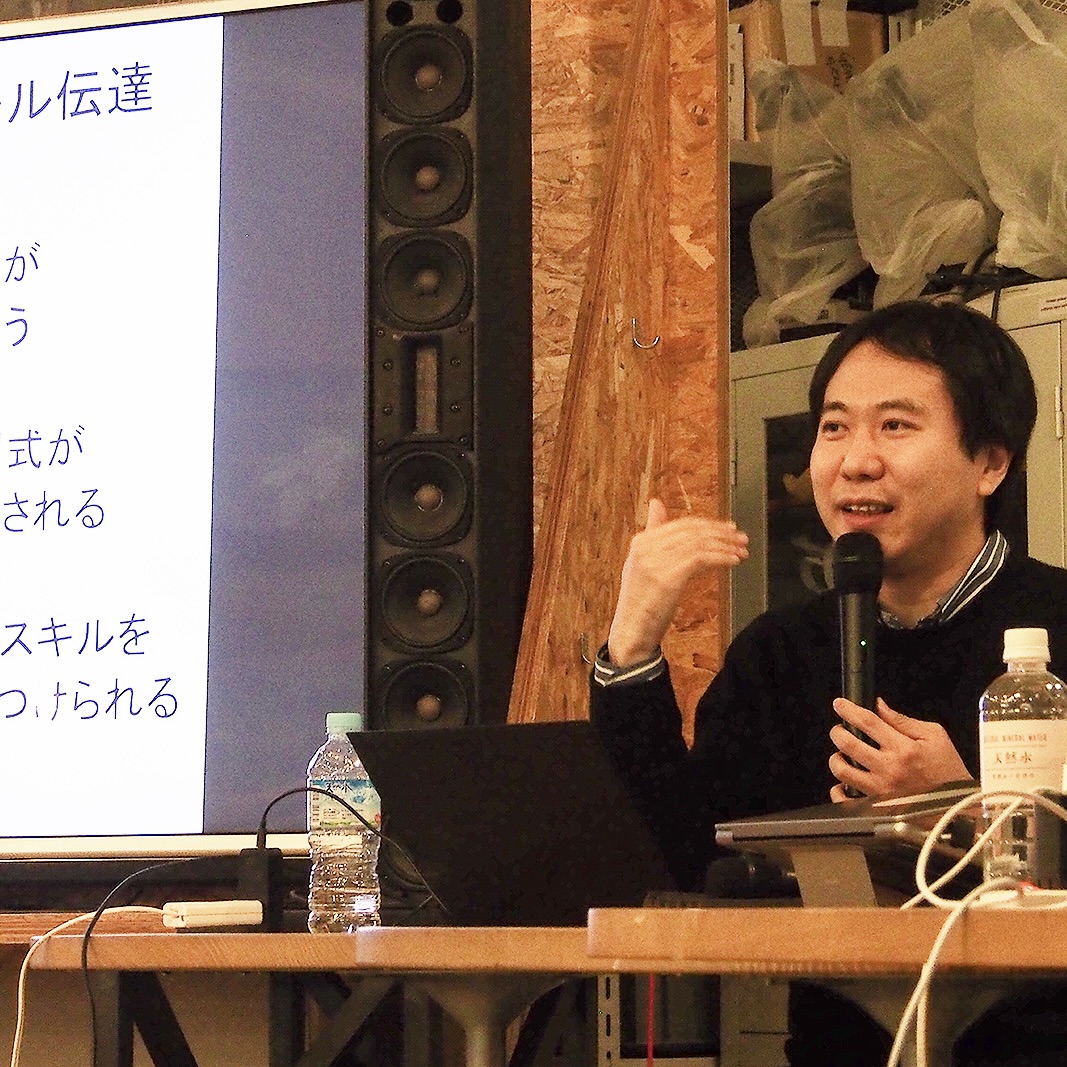

伝統文化の継承は「クローン」に託された? 模倣をも超えるその価値に迫る『GEMINI Laboratory Meetup vol.3』レポート

伝統文化の継承は「クローン」に託された? 模倣をも超えるその価値に迫る『GEMINI Laboratory Meetup vol.3』レポート

伝統文化の継承は「クローン」に託された? 模倣をも超えるその価値に迫る『GEMINI Laboratory Meetup vol.3』レポート

-

{ Special }

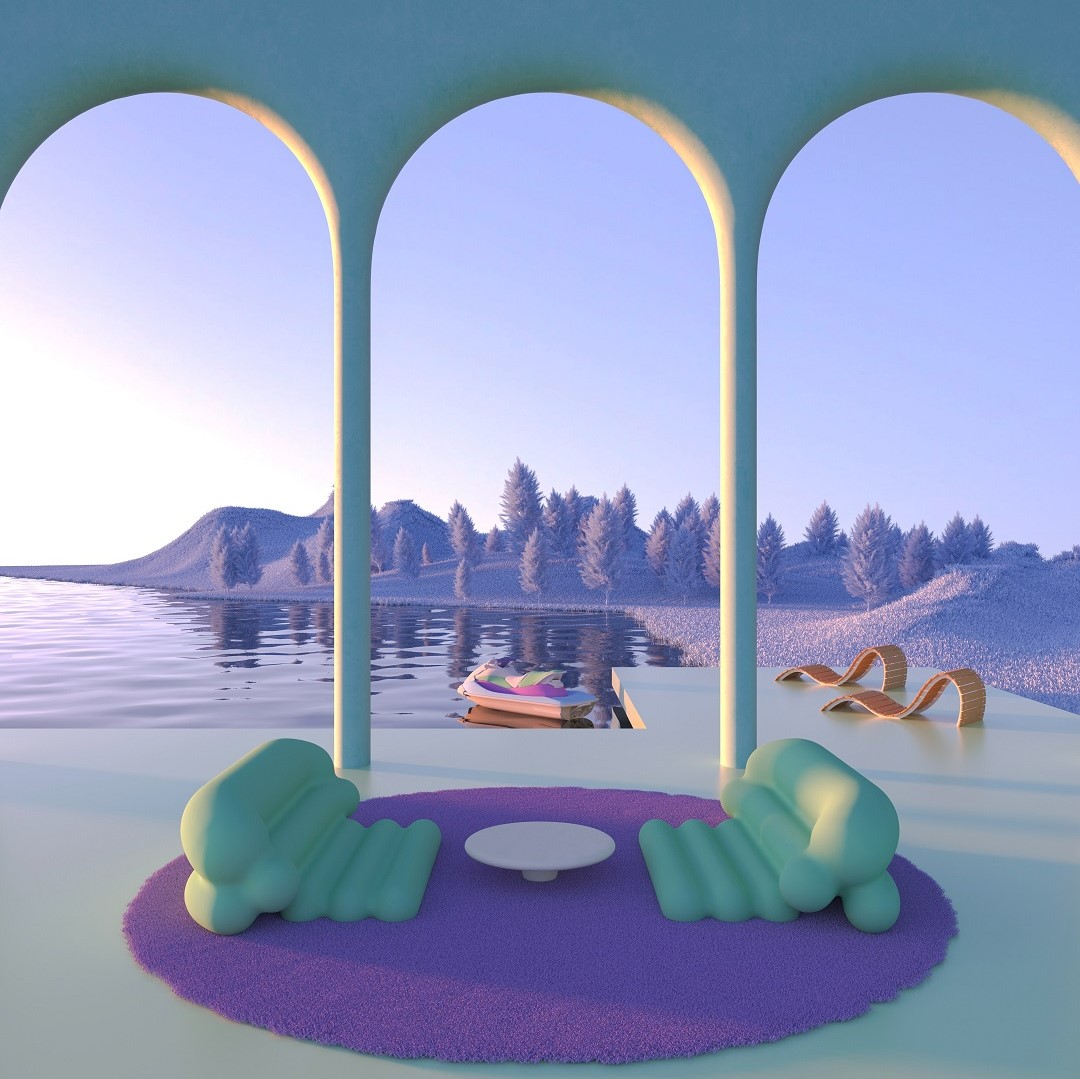

メタバースにおけるウェルビーイング

メタバースにおけるウェルビーイング

メタバースにおけるウェルビーイング

Hot topics

Hot topics

Hot topics

Hot topics

Hot topics

-

{ Community }

香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来

香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来

香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来

-

{ Community }

安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性

安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性

安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性

-

{ Community }

歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光

歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光

歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光

-

{ Community }

聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?

聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?

聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?

-

{ Community }

XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現

XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現

XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現

-

{ Community }

エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法

エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法

エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法

-

{ Community }

「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像

「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像

「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像

Special

Special

Special

Special

Special

Featured articles spun from unique perspectives.

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

What Is

“mirror world”...

“mirror world”... What Is

“mirror world”... What Is

“mirror world”... What Is

“mirror world”... What Is

“mirror world”...

PROJECT GEMINIとは?

TOPPANが提唱するミラーワールドの形。

Go Down

Go Down

Go Down

Go Down

Go Down

The Rabbit

The Rabbit

The Rabbit

The Rabbit

The Rabbit

Hole!

Hole!

Hole!

Hole!

Hole!

不思議の国へようこそ!あなたもPROJECT GEMINIに参加しませんか?