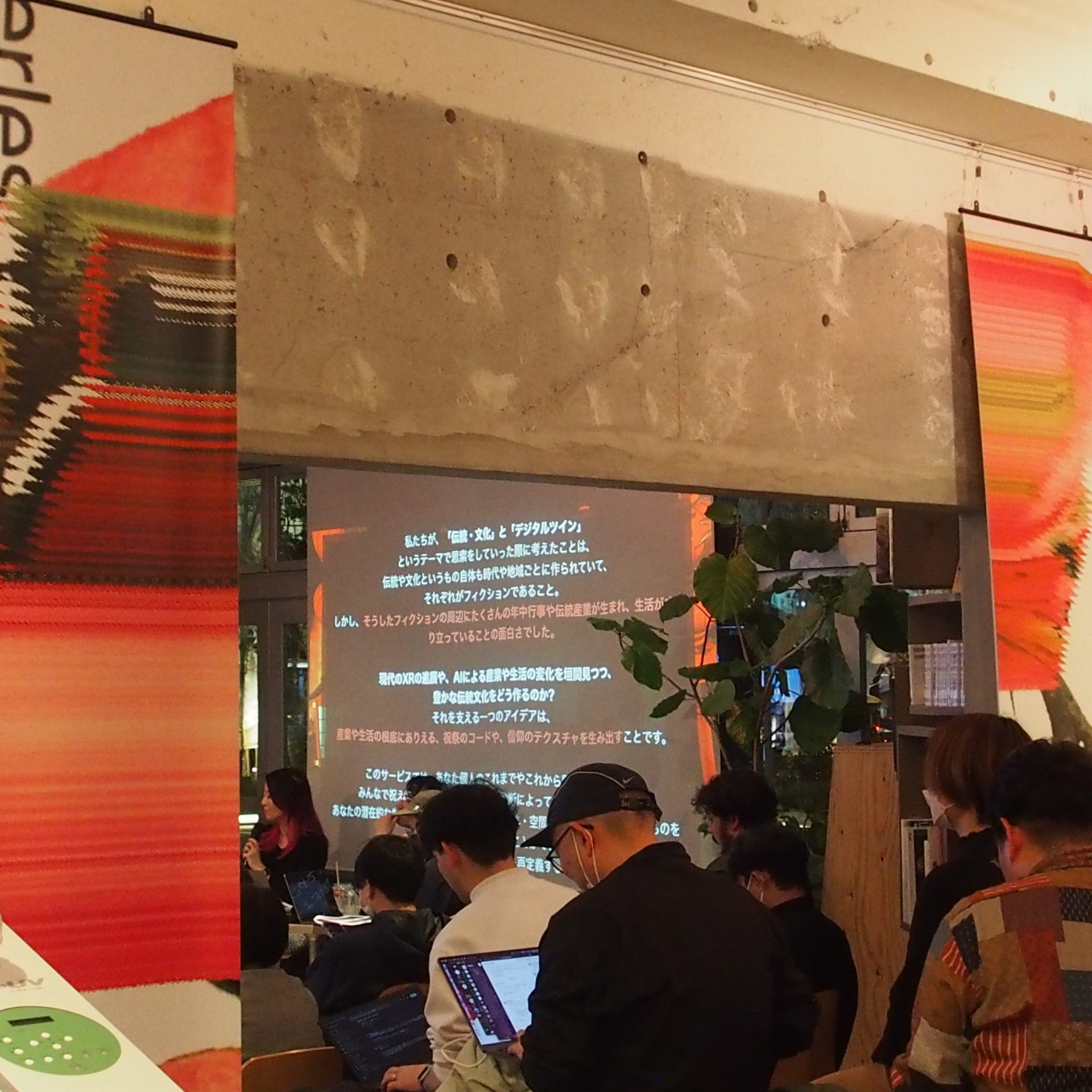

6名の現代アーティストが「GEMINI Laboratory(以下、GEMINI)」の世界観を表現した展示『GEMINI EXHIBITION:デバッグの情景』が2022年10月14日(金)〜25日(火)まで、東京のANB Tokyoで開催される。20年以上デジタルとバーチャルの境界線上で活動を続けるexonemo、建築とメディアの領域で幅広いリサーチを行なう砂山太一、MITメディアラボで都市における合意形成などを研究する酒井康史のほか、多彩なメンバーが「デジタルとフィジカルが共存するミラーワールド」における新しい情景をテーマに作品を展示する。

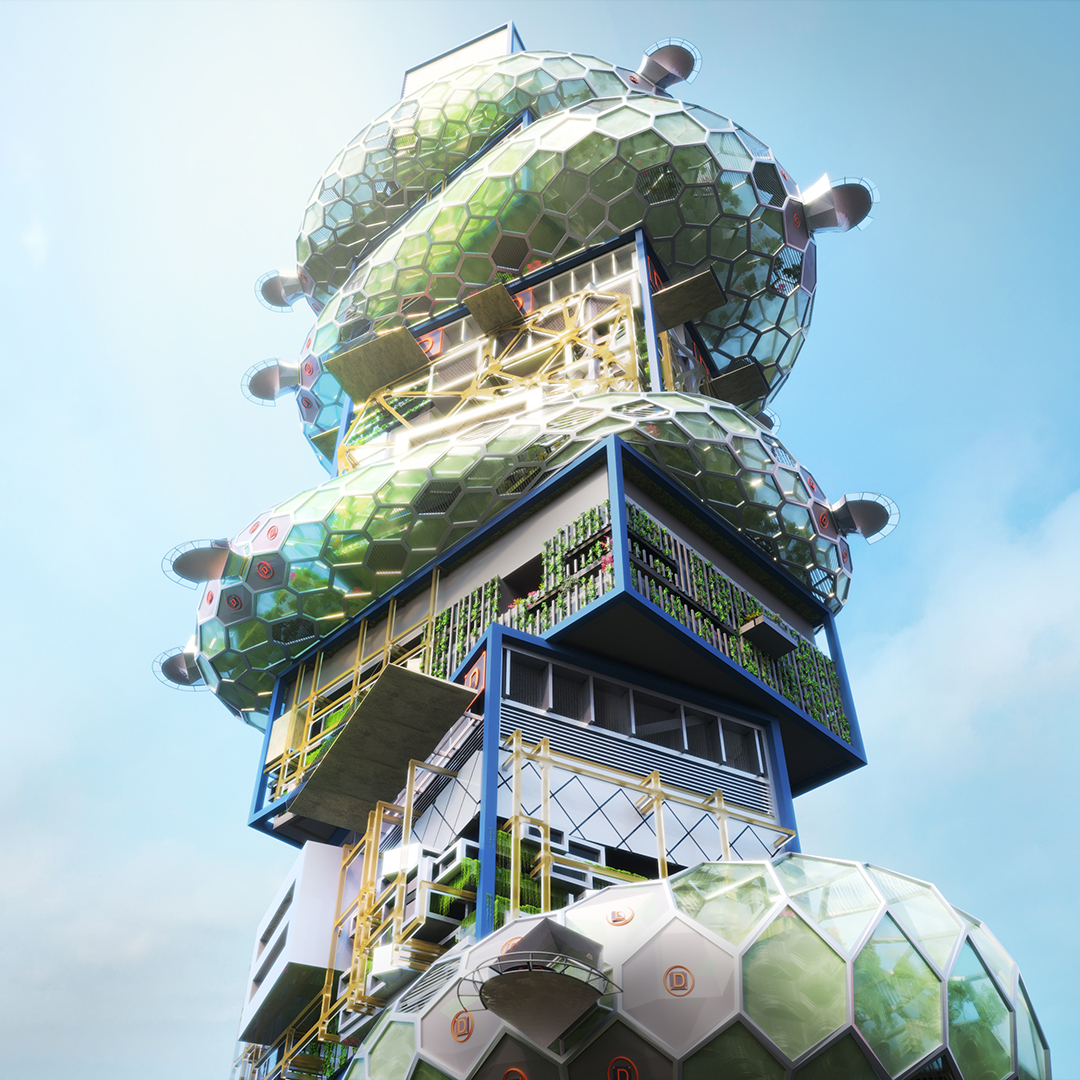

2022年は「メタバース元年」とも呼ばれ、 多くの企業がデジタル空間に進出。仮想通貨やNFTなどの新しい技術と融合が進むことで、アバターのスキンなどのデジタルファッション市場なども急速に拡大しつつある。「GEMINI」は、そんな拡大しつつあるメタバースのなかに社会価値を実装すること目指す凸版印刷によるプロジェクト。『GEMINI EXHIBITION:デバッグの情景』は、アーティストとのコラボレーションによってミラーワールドがもつ可能性を展示空間に実装する取り組みとなる。

そんな同展のキュレーターを務めるのは、自身もアーティストとして活動する丹原健翔。丹原は日本初のNFTアートフェア『Meta Fair』でのキュレーションなど、技術と芸術のフロンティアにおける活動で知られる。丹原は、展示のコンセプトを考える際にGEMINIが目指す世界観のなかに「日常」が垣間見えたことが印象的だったと語る。

「たとえば、スマートフォンでアプリを立ち上げて、乗換案内を調べるという行為。毎日繰り返すこの動作が、どのようなインフラによって実現されているかを意識することは、ほとんどありません。ミラーワールドを実現する技術が日常に溶け込んでいったときに、何が起きるのか。さらに、それが当たり前な世界で育った子どもが大人になったときにどんな価値観が当たり前になっているのか。そんな根源的な問いと向き合う機会になりそうだと思いました」

かつて存在した「時刻表」のようなアナログな媒体は、いつのまにか「スマホアプリ」へとデジタル化を果たした。その移行は多くの人にとって無意識下で行なわれたが、「デジタルネイティブ」と呼ばれる世代の価値観にも影響を及ぼしている。GEMINIが目指すミラーワールドでは、空間のデジタル化が進んだ結果、現実とバーチャル、デジタルとフィジカルといった境界がよりあいまいになる。その「あいまいさ」が、どのような拡がりをもつかに目を向けることに意味があると丹原は言う。

「誰かが目の前で殴られていたとします。痛そうだなと思うだろうけど、どれだけ想像しても、それは二次的な体験に過ぎません。ただもし、その殴られた体験をVRで体感することができたとしたら、他人の体験と自分の体験の境目があいまいになるかもしれません。当たり前に存在してきた境界線が、どんどん当たり前でなくなっていく可能性がある。たとえば、生・死や味方・敵といった概念にも影響を及ぼすかもしれません」

境界があいまいになりつつあるのは、アートの世界でも同じだ。たとえば、観客が介入することでアウトプットが変化するインタラクティブ・アートが登場した結果、「作品」という概念は彫刻や絵画のようなスタティックなものではなくなった。ではミラーワールドの登場により、デジタルとフィジカルの境界がゆらぎつつあるいま、「リアル空間での展示」で何ができるのだろう。

「ほとんどの人がまだフィジカルのなかで生活を営んでいます。だからこそ、そこにバーチャルの世界からの介入や融合を表現することで、来場者に訴えかけられることがあるはずです。また、リアル空間における作品展示には、導線の設計や視線の誘導など、これまでに蓄積されてきた歴史があります。そこを最大限に活かすことは、いま変化している境界をフィジカルの側から照射する試みになりうるのだと思っています」

丹原が例として挙げたのは、砂山太一が「Z-Fighting」をテーマにして制作中の作品。Z-Fightingとは、デジタル空間の同じ位置にふたつのオブジェクトが存在しているときに発生するバグのような現象のこと。この現象をリアル空間で発生させることを試みる砂山の作品は、現実の側からこれからのミラーワールドの在り方を考察するための問いを授けてくれるかもしれない。

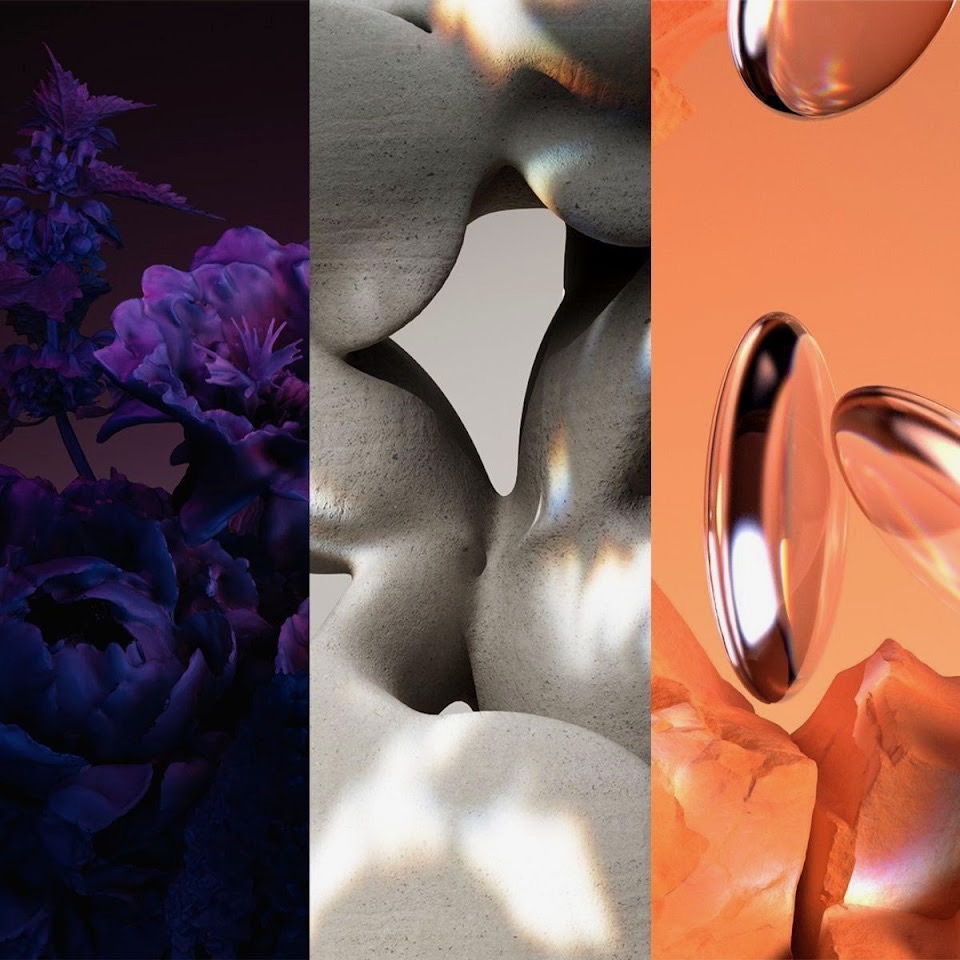

また、exonemoによる作品では、デジタル.・ペットが檻の中のモニターに存在しており、それを来場者は購入することができる。購入したペットはスマホの中にそのまま保有しつづけることもできるが、3Dモデルを捨て、テクスチャを剥ぎ取り、2D画像としてNFT化することもできる。会場ではNFT化されたペットの「皮革」に見立てた物理的なマテリアルも展示される。これは、デジタル世界で変化しつつある「所有」という概念を現実世界において揺らがす作品だともいえるだろう。

また、丹原はミラーワールドは明るい未来を実現する特効薬では決してないという。現実世界の「バグ」ともいえる社会問題の多くはデジタル化が進むなかで、加速する恐れすらある。

「単に現実世界をデジタル空間上にコピーして、それをまた現実世界とつなげたとしても、いま目の前にある貧困や差別といった問題は解決しないですよね。むしろジェンダーなどの社会構造が保持されたまま、デジタルの領域が拡がることで、問題が与える影響が大きくなっていくのかもしれない。だからこそ、現実の生活のなかで顕然化しつつある倫理やジェンダー、歴史といった文脈を展示全体にひそませたいなと思っています」

すでにメタバース上で性的なハラスメントや同性愛者に対する誹謗中傷が起き、プラットフォーム側が対応を迫られる事態になっている。また開発を行なうテック業界にひそむ白人男性優位主義などのバイアスが議論の対象になることも少なくない。問題を複製するのではなく、デジタル世界では解決法そのものをアップデートしていく必要があるだろう。

ただし、丹原はあくまで社会問題とは日常のなかにあるものであるということを強調する。それが、ジェンダーなどの課題を今回の展示のテーマにすえなかった理由でもあるという。日々の現実とのつながりがなければ、あらゆる社会問題はリアリティをもちえないのだ。

「ミラーワールドが問題を解決してくれてスゴい、という展示にはしたくなかったんです。現代のアーティストは、われわれと同じようにフィジカルとデジタルの境界があいまいな世界を生きながら、全てをメディウムとして活用して作品をつくっています。日々の気づきを拾い上げて、それを糸口に大きな問題と向き合っていく作家こそが、ミラーワールドが勃興し、様々なものが揺らぎつつあるいま活躍できる人たちだと思うんです」

─聴き手:矢代真也

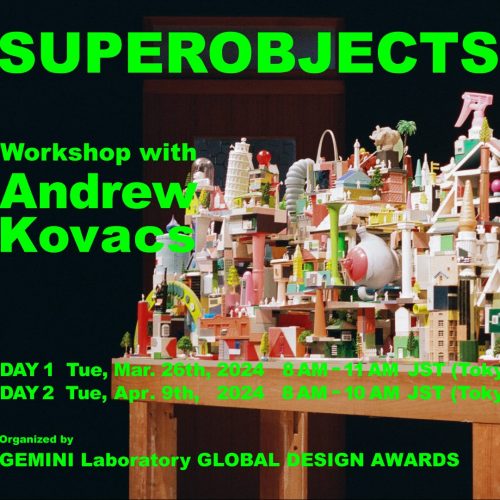

展示会情報

-

『GEMINI Laboratory Exhibition:デバッグの情景』

『GEMINI Laboratory Exhibition:デバッグの情景』

2022年10月14日(金)〜10月25日(火)

会場:東京都 六本木 ANB Tokyo

時間:12:00〜20:00

参加作家:

エキソニモ / 酒井康史 / 砂木 / スプツニ子! / 菅野歩美 / 充彗

キュレーター:丹原健翔

料金:無料

※10月14日(金)の18:00〜20:00は関係者のみ、一般入場はできません- サイトを見る: https://exhibition.gemin1.xyz/

イベント情報

-

『GEMINI Laboratory Kickoff Event』

『GEMINI Laboratory Kickoff Event』

2022年10月6日(木)14:00〜18:30

オフライン会場:東京都 渋谷 SHIBUYA QWS(招待制)

オンライン会場:YouTube LIVE(視聴無料)

出演者:

ケヴィン・ケリー / 武⾢光裕 / 豊田啓介 / 森智也 / 酒井康史 / 砂木 / エキソニモ / たかくらかずき / 山口征浩 / 杉山央 / 陳暁夏代 / 平野啓一郎 / 富永京子 / 塚田有那 / 西村真里子

ほか

- サイトを見る: https://event.gemin1.xyz/

Co-created by

-

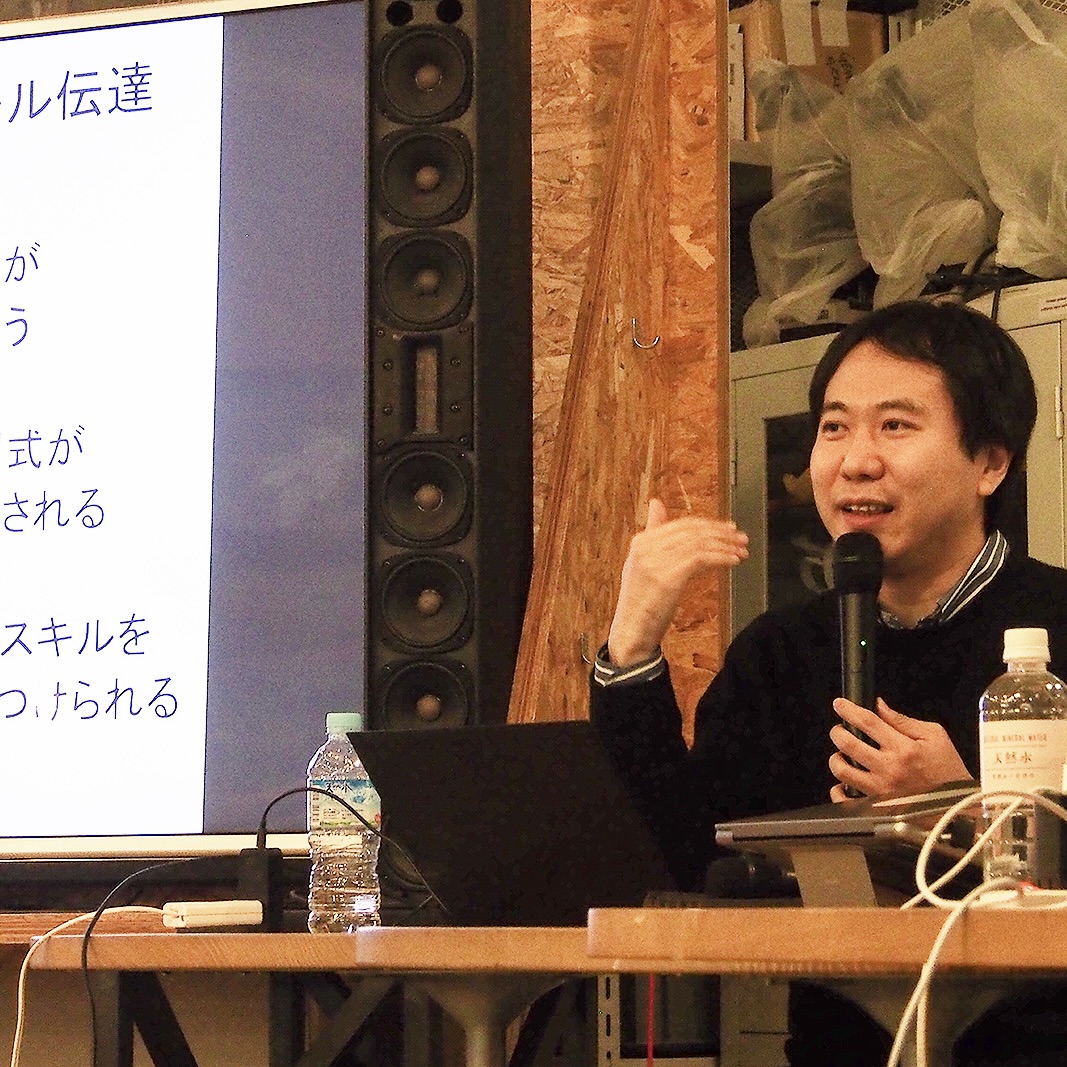

丹原健翔(たんばら けんしょう)

丹原健翔(たんばら けんしょう)

作家、キュレーター。92年東京生まれ。ハーバード大学美術史学科卒業。現代におけるコミュニティの通過儀礼や儀式についてパフォーマンスを中心にボストンで作家活動をしたのち、17年に帰国、国内で作家・キュレーターとして活動。サイトスペシフィックな作品や展示をつくることを中心に、鑑賞者のまなざしの変化を誘発することを目的に制作。作家活動を行う傍ら、ギャラリーなどの展覧会のキュレーションをはじめ、アートスペース新大久保UGO創設者、一般社団法人オープン・アート・コンソーシアム代表理事など。 21年12月から「ソノアイダ#新有楽町」のプログラムディレクターを務める。主な展覧会に「未来と芸術」展(19年、森美術館、Another Farm名義)、「ENCOUNTERS」(20年、ANB Tokyo、キュレーション・作家)、「Dream Play Sequence」(21年、富山県美術館内レストラン「BiBiBi & JURULi」、キュレーション)、Meta Fair #01 (22年、ソノ アイダ#新有楽町、企画・運営・キュレーション)など。

-

矢代 真也(やしろ しんや)

SYYS LLC

矢代 真也(やしろ しんや)

SYYS LLC

編集者。株式会社コルク、『WIRED』日本版編集部を経て2017年に独立。合同会社飛ぶ教室の創業に参画し、マンガ編集・原作、書籍編集、リサーチ・ブランディングなどを手がける。19年にSYYS LLCを創業、20年には京都にも拠点を構える。

- 公式サイト: https://syy.sh/

Tag

Share

Discussion

Index

Index

Share

Discussion